TOKYO MX(地上波9ch)朝の情報生番組「おはリナ!」(毎週月~金曜7:00~)。「ライプラ!」のコーナーでは、罪悪感ゼロで腸活にも効果がある“発酵あんこ”をピックアップしました。

◆砂糖を使わない“あんこ”

通常、“あんこ”は砂糖と小豆を使って作りますが、“発酵あんこ”は砂糖を使わずに小豆と米麹で作るため、罪悪感ゼロ。それゆえに、健康や美容にいいと話題になっています。

港区・麻布十番にあるお菓子の専門店「たまご専門 本巣ヱ(もとすえ) 東京本家」の休日には売り切れることもあるという人気商品「はさけるパン」。

購入者からは「特にあんこが好き。甘さ控えめで優しい味でおいしい」、「(あんこが)甘ったるくなくて、とても食べやすい」とあんこが好評ですが、この商品に使われているあんこも発酵あんこ。砂糖を使わず米麹で甘さを引き出している発酵あんこは、体に優しいという理由で使用され、健康に気を遣う人たちに大変人気だそうです。

この砂糖を使わない発酵あんこは、医学会も注目しています。小豆に詳しい愛媛大学医学部附属病院の伊賀瀬医師は「発酵あんこはスーパーフードのひとつ」と言います。

伊賀瀬医師は、小豆の食材としての優秀さについて、水溶性と不溶性の食物繊維を併せ持つことを指摘。さらに、食物繊維は腸を活性化する以外にも効果があり「水溶性の食物繊維は糖の吸収が少し抑えられることがあり、例えば、血糖値が上がりにくい。血圧やコレステロールに関係するような成分、脂質などを排出する働きもあるので、高血圧の方や高脂血症の方にもいい」とそのメリットを語ります。

加えて、麹菌によって生成されるオリゴ糖は善玉菌の餌となり、腸内環境を整える効果が期待できます。また、伊賀瀬医師は「(通常のあんこと違って)砂糖を使う量を減らせるので、カロリーを気にする人にもいい」とも。

◆自宅でできる“発酵あんこ”の作り方

低カロリーで腸活にも良い発酵あんこは、昨今、自分で作ることがSNSでちょっとしたブームになっています。では、どうやって作るのか。今回は書籍やSNSで発酵あんこの魅力を発信している料理家で発酵マイスターの榎本美沙さんに、小豆の正しい煮方や発酵あんこを作る上でのポイントを教えてもらいました。

材料は、小豆と米麹と少しの塩。米麹の酵素によって甘味が出て、砂糖を使っていないのに甘くておいしいあんこができるそう。

作り方のステップ1は「小豆のアクを抜く」。お湯を沸かし、洗った小豆を入れて煮ていきます。お湯が再び沸いたら差し水をします。差し水をすることで小豆が中までふっくらと仕上るそう。そして、10分煮たら一度火を止め、蓋をして30分蒸らします。30分後、小豆のアクなどが出てきたところでお湯を切り、小豆をサッと洗います。

ステップ2は「小豆が柔らかくなるまで煮る」。小豆を再び強火にかけ、沸騰したら弱火にしてアクを取りながら50分ほど煮ます。ここで榎本さんは「硬そうな豆を摘んで、軽くつぶれる感じであればOK」とアドバイス。小豆が茹で上がったら、小豆と茹で汁を分けておきます。

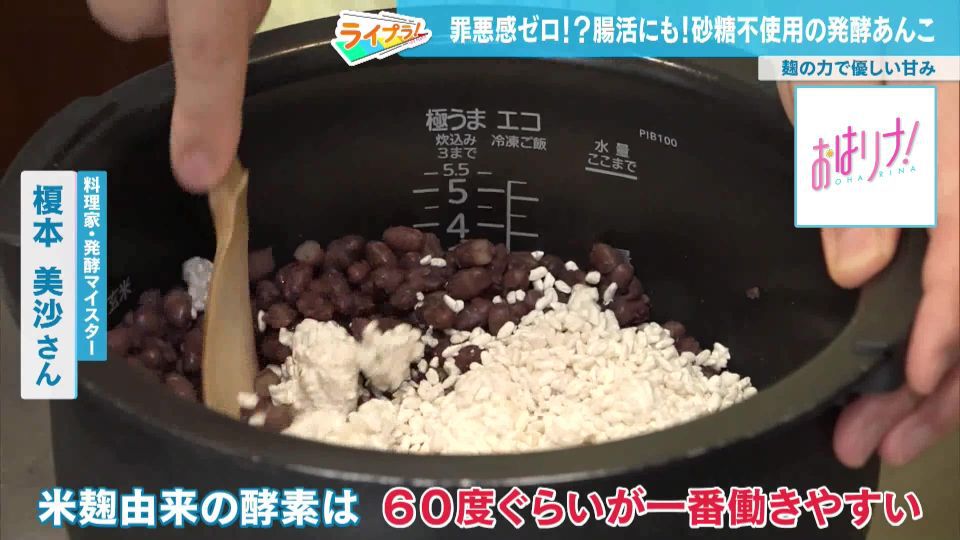

ステップ3は「小豆と米麹を合わせる」。温度計を使って小豆を60度程度まで冷やし、冷ましたら米麹を入れます。冷ます理由について榎本さんは「米麹由来の酵素は60度ぐらいが一番働きやすく、でんぷんを糖に変える作用があるので、(60度の)温度帯を保つことで甘さが出る」と解説。

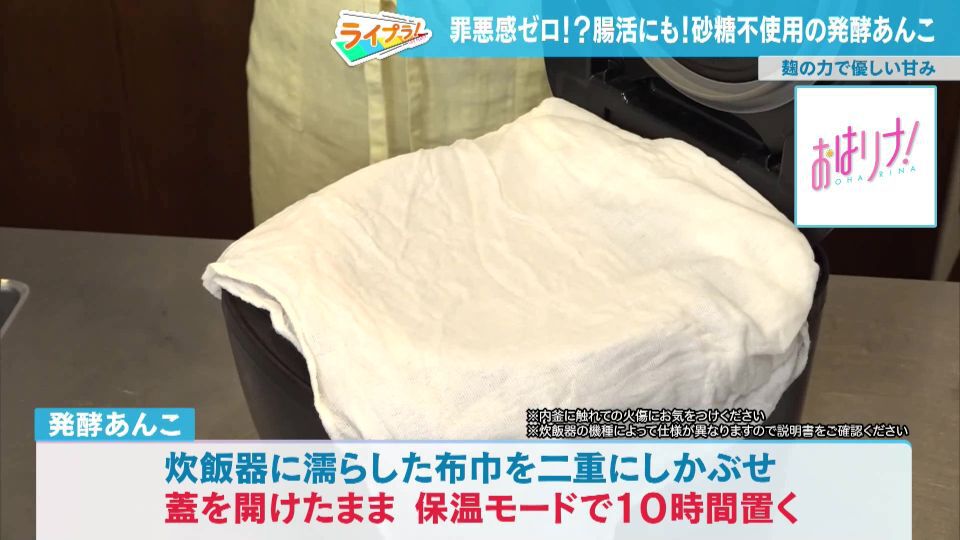

その後は、茹で汁を少しずつ小豆に混ぜ、炊飯器に濡れ布巾を二重にかぶせて保温モードで蓋を開けたまま10時間置きます。

そして、最後に塩を混ぜたら発酵あんこの完成です。バターと一緒にトーストにのせれば、やさしい甘味のあんバタートーストに。

なお、発酵あんこは清潔な容器に入れておけば冷蔵で3日。冷凍だと1ヵ月ほど保存できるということです。

<番組概要>

番組名:おはリナ!

放送日時:毎週月~金曜 7:00~8:00 <TOKYO MX1>

無料動画配信サービス「Rチャンネル」でも同時配信

キャスター:山本里菜、田中陽南(TOKYO MX)

番組Webサイト:https://s.mxtv.jp/variety/oharina/

番組X(旧Twitter):@oha_rina

番組Instagram:@oharina_mx