東京の魅力を再発見するTOKYO MX(地上波9ch)の情報生番組「週末ハッピーライフ!お江戸に恋して」(毎週土曜11:00~)。8月31日(土)放送の「もっと進め!江戸小町」のコーナーでは、江戸の災害ととても関連性のある街、墨田区本所界隈を巡りました。

1657(明暦3)年に発生した「明暦の大火」は、江戸市街地の約6割が焼失し、江戸の総人口のほぼ2割にあたる約10万人もの死者を出したと言われ、戦禍・震災を除くと日本史上最大の火災です。そんな大災害の後、防災計画に基づいてつくられた街、墨田区本所がどのように発展していったのか紐解いていきます。

◆江戸の都市計画によって誕生した「本所」

まず訪れたのは、隅田川。この川は、江戸時代の災害を語るうえで、とても重要な場所と言えます。

江戸時代初期の古地図で現在の本所周辺を見てみると、本所の街自体が存在していなかったことがわかります。

明暦の大火による惨状に衝撃を受けた幕府は、都市計画として区画整理など江戸の再建に乗り出します。その一環として、隅田川 西側の人口密集を緩和すべく、隅田川の東側を埋め立て、新たに人が住めるようにと、本所と深川の街がつくられました。

◆架橋をきっかけに繁華街へと発展

続いて向かったのは、幕府から本所・深川エリア開発の命を受けた人物に縁のある場所、徳之山稲荷神社。ここは、本所周辺の街開発を指揮した1人、徳山五兵衛重政の屋敷跡にのこされた屋敷神が祀られています。

そして、旧両国橋・広小路跡も、このエリアの防災を語るうえで欠かせない場所です。明暦の大火が起きる前と後の地図を比較してみると、両国に橋が架けられているのがわかります。幕府は防衛上の理由から隅田川への架橋をほとんど認めていませんでしたが、防災目的で橋の建設を決断。武蔵国と下総国を結ぶために架けられたのが、両国橋です。

また、避難経路として重要な両国橋のたもとには、延焼を防ぐための火除地として広小路が設けられました。とはいえ、火災が頻繁に起こるわけではないため、屋台や露店であれば商いの許可が下りたことから、この辺りが繁華街になっていったという側面も。

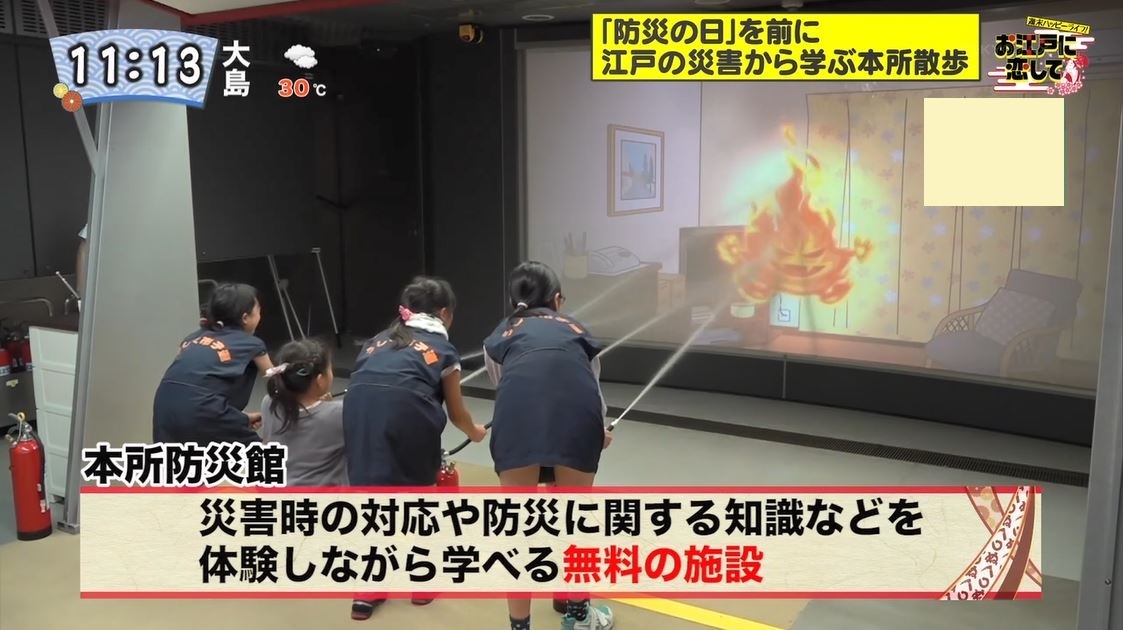

◆地震や暴風雨を無料体験できるスポット

大災害がきっかけで生まれ、防災都市として発展していった街・本所には、災害時の対応や防災に関する知識などを体験しながら学べる無料の施設「本所防災館」があります。ここでは、消火や応急手当、地震や暴風雨などを体験することができます。

江戸時代、江戸の町火消しとして形成された「いろは四十八組」。当時は消防士ではなく、とび職の人たちが非常時の火消しとして活躍したそうで、館長の今村さんによると、「火消しの纏を持つ人は“花形”的な存在だった」と話していました。

江戸時代には、地震や火災のほか、水害や富士山の噴火など、さまざまな災害がありました。被災後、いち早く日常生活を再建するため、幕府が主導して炊き出しや避難小屋の建設など、すぐに被災者の救済にあたったとか。さらには、現代でも見られるボランティア活動や義援金なども、当時から復興の一助となっていたそうです。

「本所防災館」

開館時間 9:00~17:00(受付16:30まで)

休館日 水曜日、第3木曜日

※この番組の記事一覧を見る

<番組概要>

番組名:週末ハッピーライフ!お江戸に恋して

放送日時:毎週土曜 11:00~11:55 「エムキャス」でも同時配信

レギュラー:朝比奈彩、松尾雄治、堀口茉純、田中雅美

番組Webサイト:https://s.mxtv.jp/variety/edokoi/

番組Twitter:@edokoi9ch