東京の魅力を再発見するTOKYO MX(地上波9ch)の情報生番組「週末ハッピーライフ!お江戸に恋して」(毎週土曜11:00~)。8月17日(土)放送の「もっと進め!江戸小町」のコーナーでは、第8代将軍徳川吉宗ゆかりの地を巡りました。

吉宗公は、「享保の改革」と呼ばれるさまざまな政策を実践し、財政難に陥っていた幕府を再建したことから“中興の祖”と呼ばれた人物です。

◆紀尾井町の由来は?

吉宗公ゆかりの場所としてまず訪れたのは、「紀伊和歌山藩 徳川家屋敷跡」のある、千代田区紀尾井町。徳川御三家である紀伊徳川家出身の吉宗公は、将軍になる前は紀州(紀伊和歌山)藩主でした。

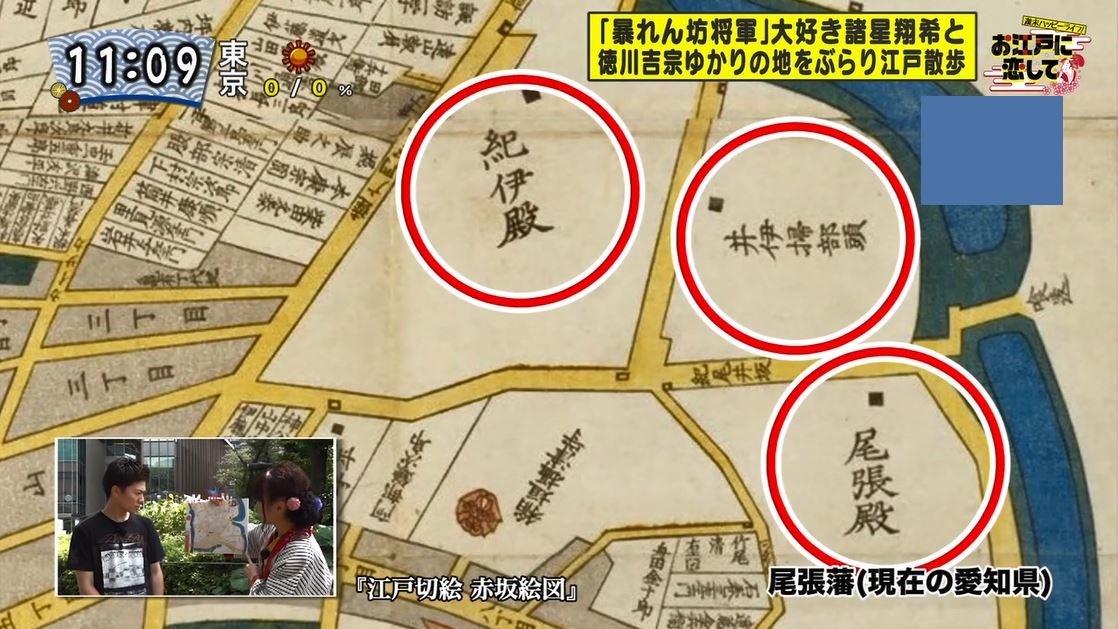

紀尾井町という地名の由来は、「江戸切絵 赤坂絵図」からうかがうことができます。当時の紀尾井町辺りを見てみると、そこには「紀伊殿」「尾張殿」「井伊掃部頭(いいかもんのかみ)」が。つまり、この辺りに建ち並んでいた武家屋敷の頭文字を取り“紀尾井町”と呼ばれるようになったそうです。

◆今なお残る木造の現社殿

次に訪れたのは、951(天暦5)年創祀の「赤坂氷川神社」。1730(享保15)年、吉宗公の命で現在の場所に社殿を建立した、とてもゆかりのある神社です。

吉宗公がなぜ場所を移したのか……その理由を、赤坂氷川神社 権禰宜の岡本幸祐さんに聞いたところ「紀伊徳川家の“産土神(うぶすながみ)”である神社が、坂の下のほうに小さくお祀りされていたのでは(良くない)ということで、赤坂で一番高く中心の場所に遷座された」とのこと。

吉宗公は、質素倹約の政策を進めていたため、社殿のデザインは質素なものとなったそうです。とはいえ、吹寄せ垂木、雲形組物の彫刻などの趣向を散りばめており、「“質実剛健”という吉宗公を表している社殿の作りになっている」と岡本さんは言います。

その後、東京大空襲によって「境内にあるものは、全て焼けてしまいましたが、社殿だけは約290年間、当時のまま木造で奇跡的に残っている」とのこと。

◆大岡忠相を見出した吉宗公

“質素倹約を推奨し、自らも実践”“目安箱を設置”“無料の医療施設を開設”など、多大な功績を残した吉宗公。身分に関係なく才能ある人材を抜擢したことでも知られています。

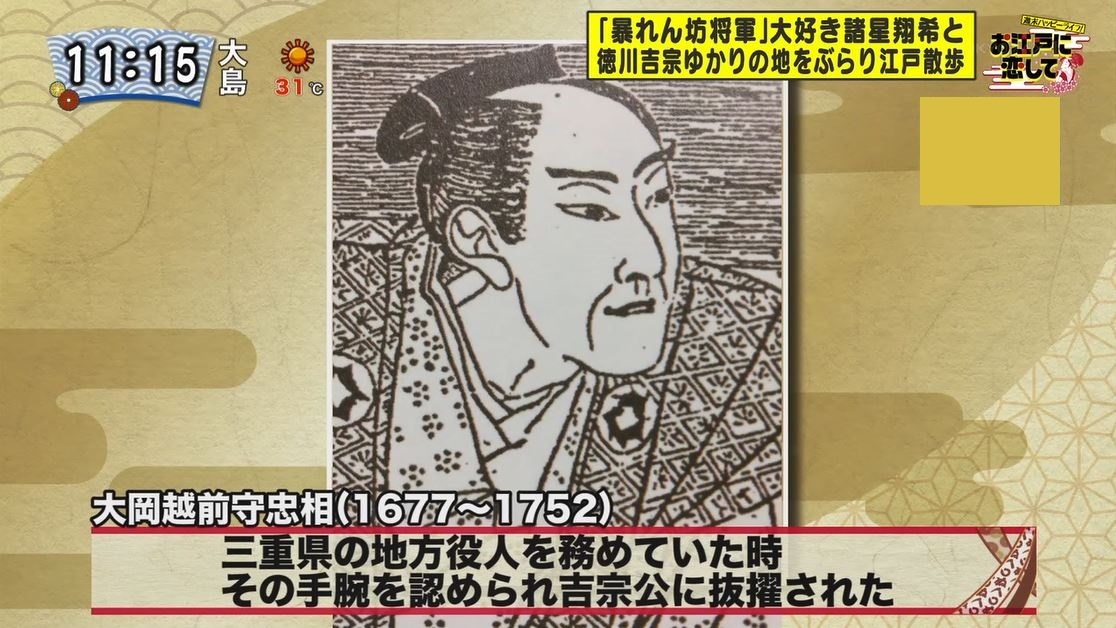

時代劇テレビドラマ「大岡越前」で知られる、大岡越前守忠相も吉宗公に才能を見出されたうちの1人。そこで、忠相の功績に触れられる場所、JR有楽町駅からすぐのところにある、東京都指定旧跡「南町奉行所跡」へ。

当時、町奉行所の役割は、訴訟問題を取り扱うなど現在の裁判所のような機関のほか、消防署の所長や都知事などの役割も兼ねており、南町奉行所と北町奉行所(現在の東京駅八重洲北口付近)が、一カ月交代で執務を担当していました。

忠相は、この職務を20年近くつとめ、町火消しを組織、飢饉に備えサツマイモを栽培、貨幣改鋳を吉宗公に進言するなど、数々の成果をあげました。

さらに、有楽町駅の地下道の構内には、当時南町奉行所が貴重品などを入れて保管していた地下倉庫「穴蔵」が残されており、江戸の歴史の一端を感じることができます。

時代劇テレビドラマ「暴れん坊将軍」でお馴染みの吉宗公ゆかりの地を、ぜひ巡ってみてはいかがでしょうか。

※この番組の記事一覧を見る

<番組概要>

番組名:週末ハッピーライフ!お江戸に恋して

放送日時:毎週土曜 11:00~11:55 「エムキャス」でも同時配信

レギュラー:朝比奈彩、松尾雄治、堀口茉純、田中雅美

番組Webサイト:https://s.mxtv.jp/variety/edokoi/

番組Twitter:@edokoi9ch