東京の魅力を再発見するTOKYO MX(地上波9ch)の情報生番組「週末ハッピーライフ!お江戸に恋して」(毎週土曜11:00~)。5月11日(土)放送の「もっと進め!江戸小町」のコーナーでは、“海苔の故郷”と呼ばれる大田区大森界隈を巡りました。

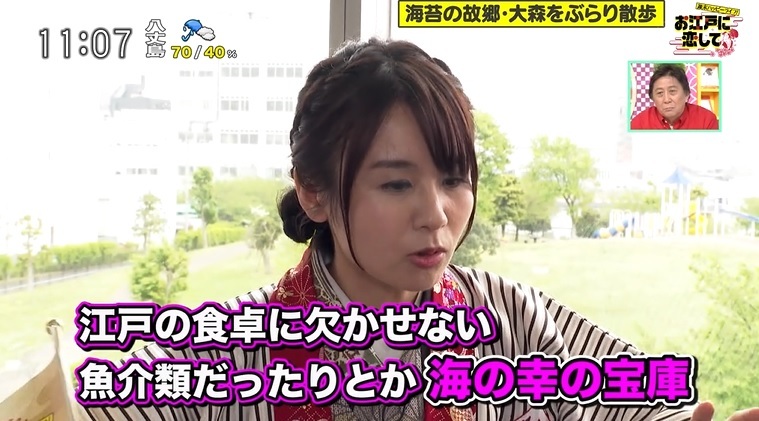

大森は、大田区の北東部に位置し、現在は東側に広大な埋め立て地が広がっています。江戸時代には交通の大動脈・東海道が通り、東京湾に面した風光明媚な地域でした。

◆上質な4つの理由

まず訪れたのは、京急平和島駅から徒歩約15分のところにある「大森 海苔のふるさと館」。ここは、大田区沿岸の海苔の歴史と文化を伝える施設で、重要有形民俗文化財に指定されている海苔作りの道具や舟などの展示など、海苔にまつわるさまざまな情報を紹介しています。

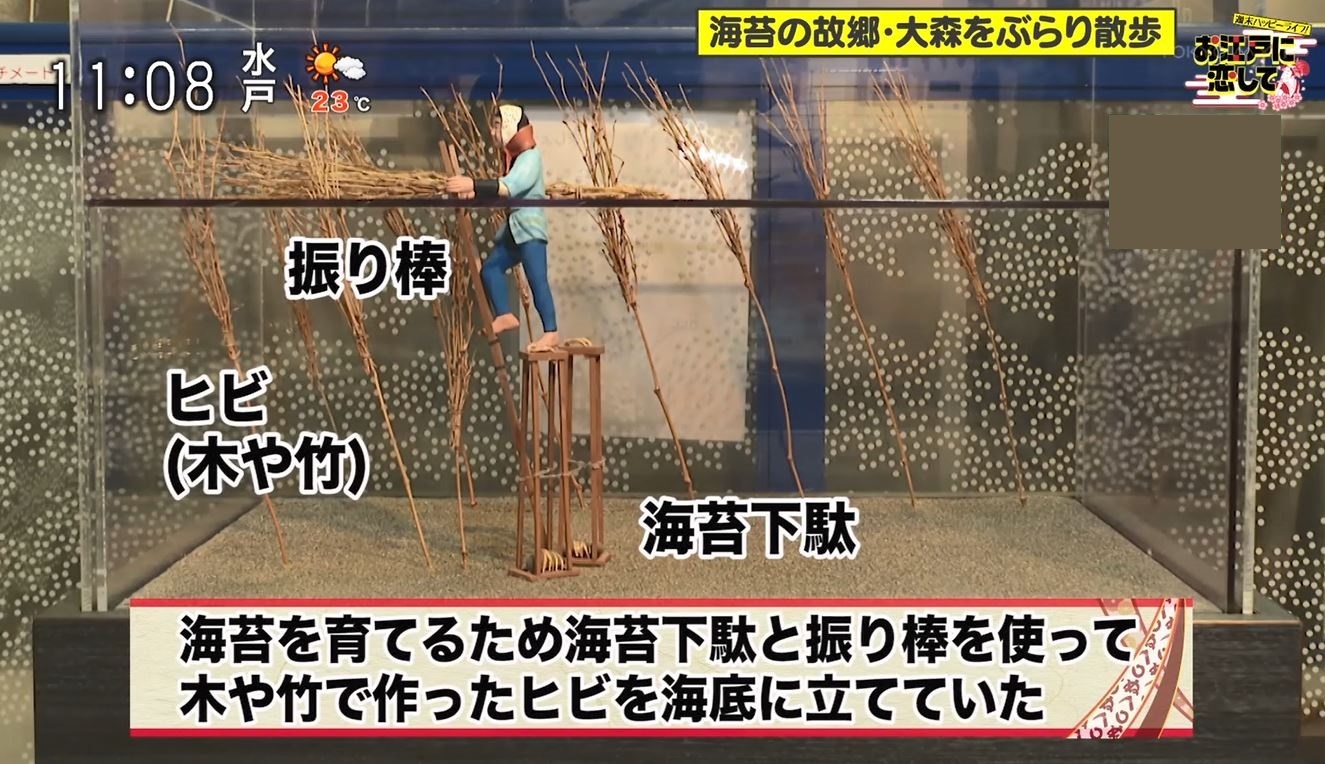

江戸時代、東京湾沿岸では海苔の胞子を着床させるための“ひび建て”と呼ばれる作業がおこなわれていました。これは、海苔下駄を履き、振り棒を突き当てて海底に穴を堀り、そこに木や竹で作ったひびを立てる手法です。

そうして作られた大森産の海苔は、幕府に献上される御膳海苔として重宝されるほどの高級品でした。大森で上質な海苔をとることができた理由は、4つあります。

1.潮の満ち引きによる干満差が最適

2.海面が穏やか

3.多摩川からの養分が豊富な海域

4.遠浅の海

海苔作りに適した環境以外にも、大森で海苔作りが盛んになった要因はあります。元々、海苔作りは浅草界隈でおこなわれていましたが、埋め立てが進み、浅草では海苔作りができなくなりました。そこで、海苔作りの技術を持った浅草の人たちが徐々に南下し、大森で海苔作りの技術が引き継がれていきました。さらに、大森が旧東海道沿いにあったことで、海苔そのものや海苔作りの技術が全国へと波及。だからこそ、大森が“海苔の故郷”と呼ばれるようになったそうです。

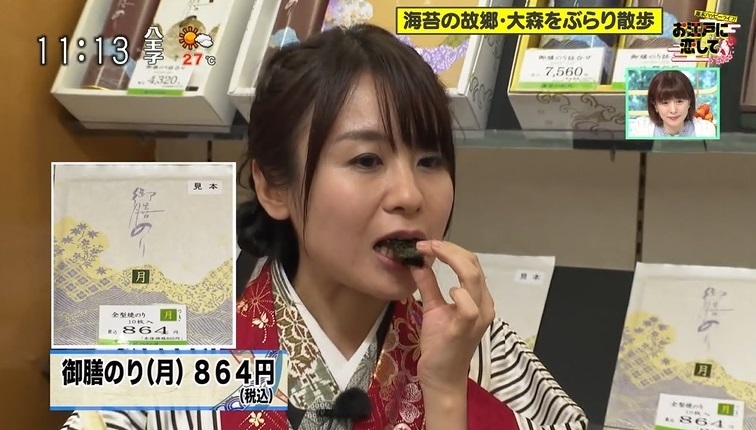

そんな“海苔の故郷”大森で長きにわたり看板を上げるのは、1669(寛文9)年創業の老舗海苔店「海苔の松尾」。こちらのお店では、江戸時代からおよそ300年にわたって伝承されてきた製法で作られた海苔を販売していて、全品試食することが可能です。

ちなみに、1652(承応元)年当時の海苔の価格は、一把(100枚)で7文。現在の価値に換算すると、約140円だったそうです。江戸時代から引き継がれてきた昔ながらの製法で作られた海苔を、ぜひ味わってみてはいかがでしょうか。

次回の放送も、スポーツの魅力や江戸の歴史などをお届けします。お楽しみに!

※この番組の記事一覧を見る

<番組概要>

番組名:週末ハッピーライフ!お江戸に恋して

放送日時:毎週土曜 11:00~11:55 「エムキャス」でも同時配信

レギュラー:朝比奈彩、松尾雄治、堀口茉純、田中雅美

番組Webサイト:https://s.mxtv.jp/variety/edokoi/

番組Twitter:@edokoi9ch