東京の魅力を再発見するTOKYO MX(地上波9ch)の情報生番組「週末ハッピーライフ!お江戸に恋して」(毎週土曜11:00~)。2月16日(土)放送の「朝比奈彩の進め!江戸小町」のコーナーでは、神奈川県川崎界隈の歴史スポットを巡りました。

横浜に次ぐ神奈川県第2の都市、川崎。海沿いには工業地帯、北部にはベッドタウンがあるなど、さまざまな顔を持つ街です。

江戸時代、東海道をはじめ府中街道、津久井道、大山街道、中原街道、大師道といった6街道が通る“交通の要衝”だった川崎。現在の川崎市川崎区のあたりには、東海道五十三次の2番目の宿場「川崎宿」も置かれていました。

◆江戸時代を再現! 注目のジオラマ

まず訪れたのは、「東海道かわさき宿交流館」。ここは、川崎宿の歴史や文化が展示されている施設です。

2階の展示室には、川崎宿のかつての姿を知ることができるコーナー「江戸時代にタイムスリップ」があります。床には川崎宿の絵地図があるほか、現在の街の航空写真と見比べることができる解説パネルまで用意されています。

なかでもおすすめの展示は、1806(文化3)年完成の「東海道分間延絵図」をもとに制作されたジオラマ「川崎宿模型」。およそ1.5kmの街道に約350もの建物が軒を連ねた川崎宿を、細かく再現しています。

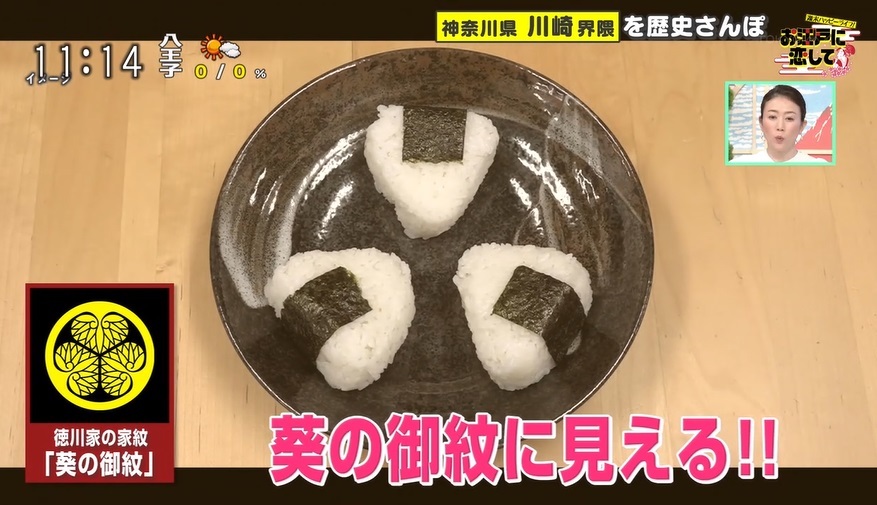

ちなみに、諸説あるものの、川崎宿は三角の形をしたおにぎり発祥の地と言われています。第8代将軍徳川吉宗が川崎宿を訪れたとき、人々が徳川家の家紋である「葵紋」に倣って三角のおにぎりを並べ、おもてなししたことがきっかけなのだとか。

◆川崎の米は、将軍への“献上米”に

続いて訪れたのは、JR鹿島田駅から徒歩10分のところにある「二ヶ領用水広場」です。

地形が台地のため、大規模な米の生産に不向きだった江戸。そこで、初代将軍徳川家康が目を付けたのが、多摩川下流域の川崎でした。

1597(慶長2)年、家康は、60もの村に水を届ける人工用水路「二ヶ領用水」の建設を命令。それにより多摩川の水が川崎に行き渡り、川崎は関東屈指の米どころとなりました。

川崎界隈で作られた米は稲毛米と呼ばれ、将軍家への献上米となりました。また、江戸に出荷されて江戸前寿司に使われるなど、良質な米として評判が高いものでした。

◆“川崎大師”が人気となった理由

次に訪れたのは、京急川崎大師駅から徒歩8分のところにある“川崎大師”こと「平間寺」です。創建は1128(大治3)年。さまざまな災厄を消除する厄除大師として、全国から篤い信仰を集めてきました。

江戸時代、都市周辺の交通網などが整備されると、庶民も遠方の寺社仏閣へ参拝に行くことができるようになりました。江戸時代後期になると、厄除祈願が一大ブームに。そのなかで、川崎大師=厄除と言われるようになったのには、とあるエピソードがありました。

1813(文化10)年、第11代将軍徳川家斉は、厄除祈願のため川崎大師を訪れることにしました。川崎大師の僧侶・隆円はその準備に奔走しましたが、将軍がやって来るまさにその日に、過労で亡くなってしまったのです。

家斉が隆円の顔を知らないこともあり、人々は隆円の代役を立て、無事に厄除祈願を済ませました。ところが、代役を立てたという噂が江戸中に広まってしまいます。しかし、これが「隆円が将軍の厄を一身に引き受けたのだ」と好意的に受け取られるようになり、川崎大師はよりいっそうのにぎわいを見せるようになったのだとか。

東京のすぐ隣にあるにもかかわらず、意外と知らない川崎の魅力。交通や行楽などさまざまな面で、江戸時代の人々にとって重要な土地だということを学んだ回でした。

※この番組の記事一覧を見る

<番組概要>

番組名:週末ハッピーライフ!お江戸に恋して

放送日時:毎週土曜 11:00~11:55 「エムキャス」でも同時配信

レギュラー:朝比奈彩、松尾雄治、堀口茉純、田中雅美

番組Webサイト:https://s.mxtv.jp/variety/edokoi/

番組Twitter:@edokoi9ch