高齢者の新たなライフスタイル、みんなで暮らすことで介護予防にも…注目を集める“高齢者シェアハウス”とは?

2025.09.15(月)

06:50

TOKYO MX(地上波9ch)の報道・情報生番組「堀潤激論サミット」(毎週月~金曜21:00~)。今回の放送では、“高齢者シェアハウス”について議論しました。

◆政府も推進する高齢者シェアハウス

今、介護施設でも老人ホームでもない高齢者の新しいライフスタイル“高齢者シェアハウス”が注目を集めています。忍び寄る超高齢化社会を前に政府も「高齢者シェアハウス構想」と銘打ち後押ししています。

しかし、共助の強化だけで超高齢社会を乗り切れるのでしょうか。「高齢者シェアハウス」は介護問題の切り札となりうるのか、共助の限界と制度の在り方を有識者が徹底議論します。

コラムニストの河崎環さんは、高齢者シェアハウスについて「高齢になってからシェアハウスに入るのは勇気がいるような気がするが、私たちが今後直面する社会的な課題」と率直な感想を語ります。

一方、弁護士の島田さくらさんからは「老人ホームや特養(特別養護老人ホーム)との違いが気になる」との意見が。

これに高齢者住まいアドバイザーの満田将太さんは「老人ホームなどは“介護”が前提で入居者の年齢層が85歳~90歳と高い。しかし、高齢者シェアハウスは元気な高齢者(が対象)なので年齢も70代前半と若い。元気な期間をみんなで楽しく生活することで介護予防にもなる」と解説。

加えて、「高齢者シェアハウスは需要があるが、今まで供給されていなかった。というのも、高齢者の住まいは介護が前提だったから。国が作ることで供給が増えれば(高齢者と)うまくマッチングすると思う」と話す傍ら、「入居時は元気だけど、その後介護が必要になったら(シェアハウスを)出なければいけないのはつらい。そういった問題が5年後、10年後につきまとう」と課題も示唆します。

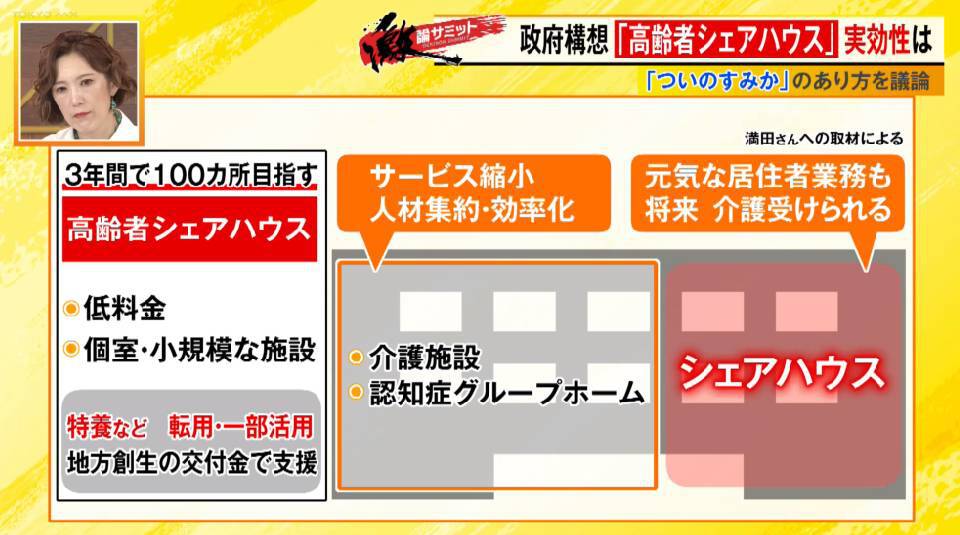

現在、政府は過疎地などで高齢者が安心して暮らせる住まいを確保するため、低料金で入居可能な小規模シェアハウスを全国的に整備する方針で、今後3年間で100ヵ所の設置を目指しています。現状維持が困難な特別養護老人ホームなどを転用、あるいは一部活用する予定で、改修費用は政府が地方創生の交付金で財政支援するとしています。

また、規模を抑えた介護施設や認知症グループホームを併設し、元気な居住者は施設の業務を手伝えるほか、必要になった段階で介護も受けられる予定で、福祉人材の集約やサービス提供の効率化も見込んでいます。

◆高齢者シェアハウス住居人の生の声

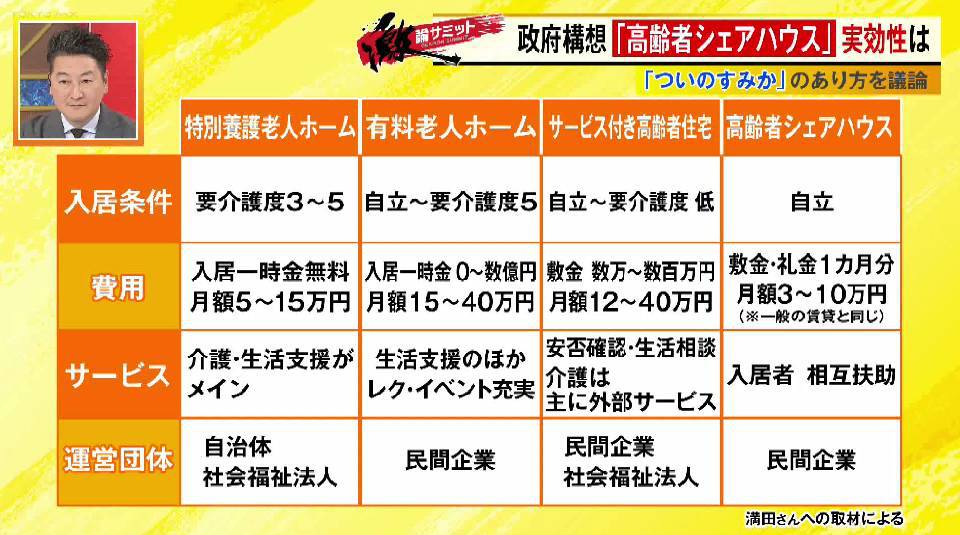

現状、高齢者が入居できる施設はいくつかあり、例えば「特別養護老人ホーム(特養)」は自治体や社会福祉法人が運営し、介護や生活支援がメイン。要介護度が高い高齢者が対象で、比較的安価で入居できます。一方、「有料老人ホーム」は民間企業が運営し、自立している高齢者から要介護者まで幅広い層を受け入れており、サービス内容は各施設によって異なるのが特徴です。さらに「サービス付き高齢者住宅(サ高住)」は自立可能、あるいは要介護度が低い高齢者が入居でき、介護サービスは主に外部のものを利用しています。

そうしたなか、満田さんによると高齢者シェアハウスは特に地方で需要があるとか。なぜなら、地方は過疎化が進んでいるから。さらに、「地方に行けば行くほど、介護券などを使っていない方が多い。要は家族で介護をしようという意識が強い」と満田さん。

ジャーナリストの風間晋さんも「都心部と地方の状況は全く違っていて、高齢者シェアハウスというものの受け止め、それを使ったビジネスも別物だと思う。そのギャップは大きい」と懸念します。

今回、番組では都内にある高齢者シェアハウスを取材。そこは一軒家に6人の高齢者が暮らしており、共有のリビング、キッチンのほか、個人部屋も完備。居住者に話を聞いてみると「(一人暮らしだと)誰にも会わないこともあるが、誰かがいるということだけで安心感がある」と好評です。

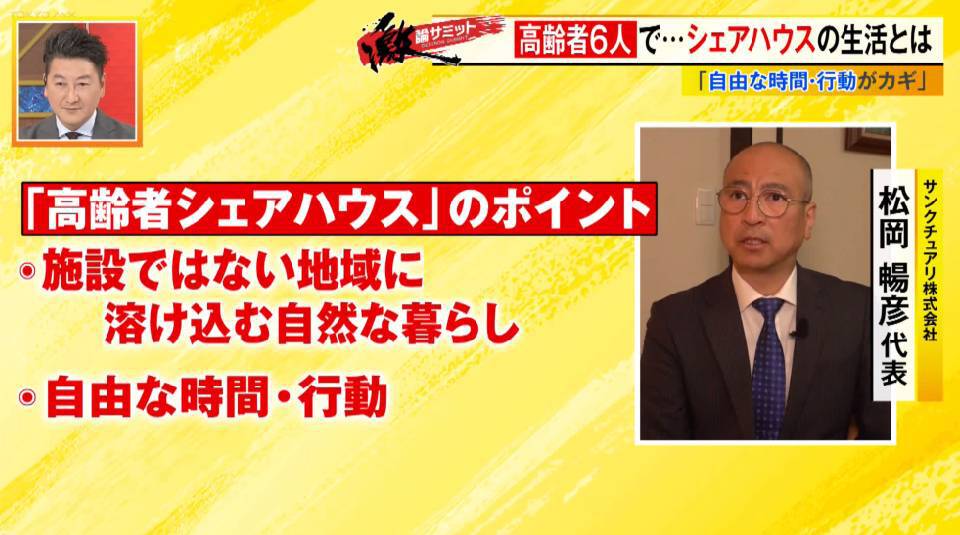

高齢者シェアハウスを運営しているサンクチュアリ株式会社の松岡代表は、政府の構想について「僕にとっては嬉しいこと。ただ、シェアハウスの暮らしが小規模老人ホームのようになってしまうのはどうかと思う。施設ではない、地域に溶け込むような自然な暮らし、自由な時間・行動がキーポイントになってくると思う」と言います。さらには、「いきなり施設はハードルが高いので、まずはここで“みんな暮らし”をして気持ちの整理をすることで、より人生が楽しめると思う」と話していました。

現場の声を聞き、満田さんは「共助というのは介護の前段階であり、やはり介護を共助で行うのは大変。シェアハウスもあくまで介護の前段階で、共助という仕組みはすごく合っている。税金が入った公助と共助をうまく使い分けて、(介護が必要な高齢者を)順次移行させる仕組みは大事」と理想を語ります。

◆高齢者シェアハウスで介護人材不足も解決!?

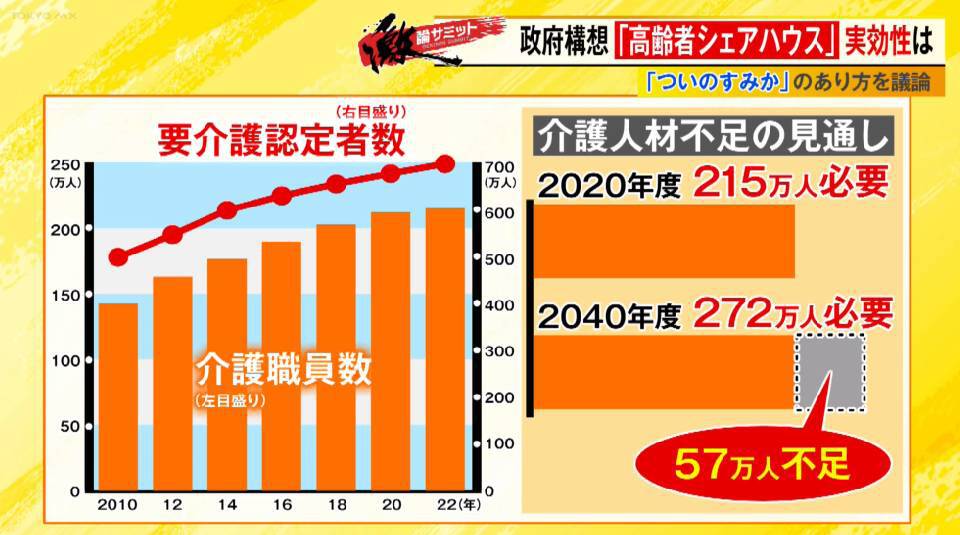

介護についてはもうひとつ大きな問題として「人材不足」があります。介護職員数は増加傾向にあるものの要介護認定者も増え続けているため、必要とされる人材の確保ができていません。厚生労働省の試算では全国で必要とされる介護職員数は2040年度には272 万人に増える見込みで、57 万人が不足するとみられ、政府は介護職員の処遇改善や外国人材の受け入れ、環境整備など人材確保対策に取り組むとしています。

この問題に満田さんは「今、国は“地域包括ケア”といって地域で介護する方向に移行している。施設介護ではなく介護予防に力を入れていて、独居の方や老老介護をしている方にシェアハウスに住んでもらい、介護予防をすることが国の大きな根幹にあると思う」と推察。

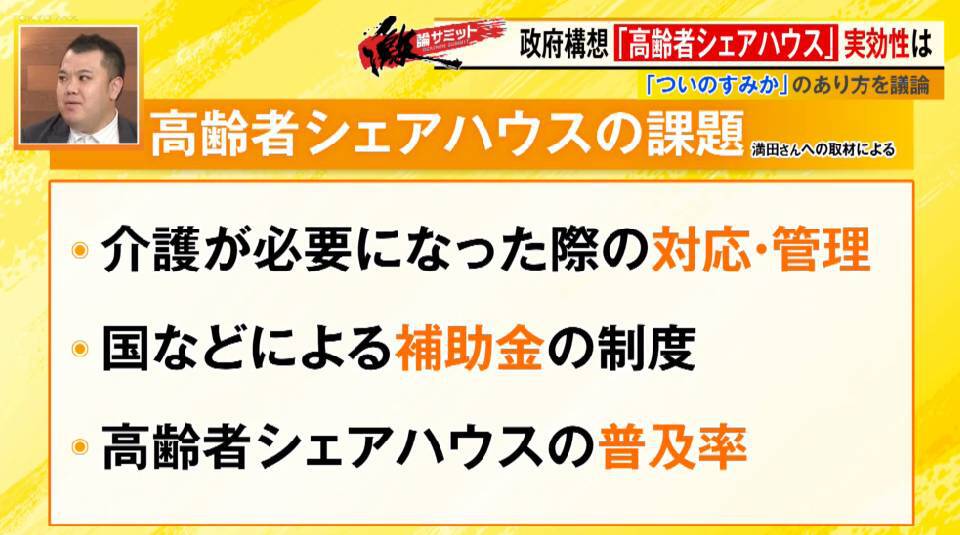

そして、満田さんは高齢者シェアハウスの課題を改めて整理し、3つのポイントを挙げます。まずは“介護が必要になった際の対応や管理”。「介護が必要になったときにそのまま高齢者シェアハウスに住めるのかという問題がある。国の構想のように介護施設を併設しそこに移行したり、提携施設に入る仕組みなどがないと不安で誰も入居しなくなってしまう」と案じます。

2つ目は、“国などによる補助金の制度”。「高齢者シェアハウスは安さがメリット。介護者を受け入れれば介護収入などが入るが、(高齢者シェアハウスは)そうはいかない。国がどれだけ支援できるかが重要」と満田さん。

そして、3つ目に“普及”を挙げ、「高齢者の住まいは介護や認知症などネガティブなイメージが強い。そうした中で高齢者シェアハウスは明るい話題だと思うので増えていくことはすごくいいこと」と強調します。

◆高齢者シェアハウスのあるべき姿とは?

最後に高齢者シェアハウスはどうあるべきか。議論に参加したコメンテーター陣が提言を発表します。

まず河崎さんは、政府が考えている「3年間で100ヵ所」という目標に対し「作ることはできるかもしれないが普及させて意味のあるものにする、周知することは難しいのではないか」と憂慮。一方で「私は今50代で予防介護世代。(この世代は)人数は多いが介護人材は少ない危険な世代。そこが予防介護世代として知識を蓄え、高齢者シェアハウスを介護に入る前のブリッジとして意識するのがいいと思う」と言います。

島田さんは、“自立しつつ共助”と双方がリンクすることのメリットを伝えていくべきとし、「元気な方が大変な人の手伝いをするとか、(高齢者が)誰かを助ける役割であるのも大事」と主張。

また、風間さんからは“石破続投・肝いり政策”という変化球も。「この構想が石破首相の肝いり政策ということになっているので、今は石破さんが頑張れるかどうかが事業の肝だと思う」と指摘します。(番組は8月に放送)

そして、満田さんは“明るい老後のイメージを提供”。「国がやる意味は、イメージをつけてあげること。老後の住まいは暗いイメージがあるが、こういうシェアハウスもあると選択肢を広げ、老後の住まいに関する選択を早めに動くことを推進するのが国の役割」と力説します。

最後にキャスターの堀潤は、今回の議論を踏まえて「今、災害対応や高齢化社会に対応した“フェーズフリー”という考え方で地域を作っていくというのがある。みんなが集まって一体運用で暮らしやすい、そんな複合的な計画の中に高齢者シェアハウスがあることが必要かなと感じた」と感想を述べていました。

<番組概要>

番組名:「堀潤激論サミット」

放送日時:毎週月~金曜 21:00~21:25 <TOKYO MX1>

無料動画配信サービス「Rチャンネル」でも同時配信

「TVer」で放送後1週間Tverにて無料配信

キャスター:堀潤(ジャーナリスト)、豊崎由里絵、田中陽南(TOKYO MX)

番組Webサイト:https://s.mxtv.jp/variety/live-junction/

番組X(旧Twitter):@livejunctionmx

番組Instagram:@livejunction_mx