東京に甚大な被害を与えた関東大震災の発生から102年の月日がたちました。TOKYO MXでは今週「防災ウイーク」として、さまざまな防災情報をお伝えしています。今回は「あらゆる人に伝わる避難情報」について考えます。

東京・豊島区の東京芸術劇場のホールでパイプオルガンのコンサートが行われ、柔らかな音色が響きわたる中、突然「大きな地震が発生しました」とアナウンスが流れると、演奏は中断され、ホール客席の照明も明るくされました。これは演奏中に大きな地震が発生したことを想定した、観客を入れた状態で初めて実施された避難訓練です。訓練を行うことは観客に事前に通知されていたものの、タイミングは非公開で行われました。

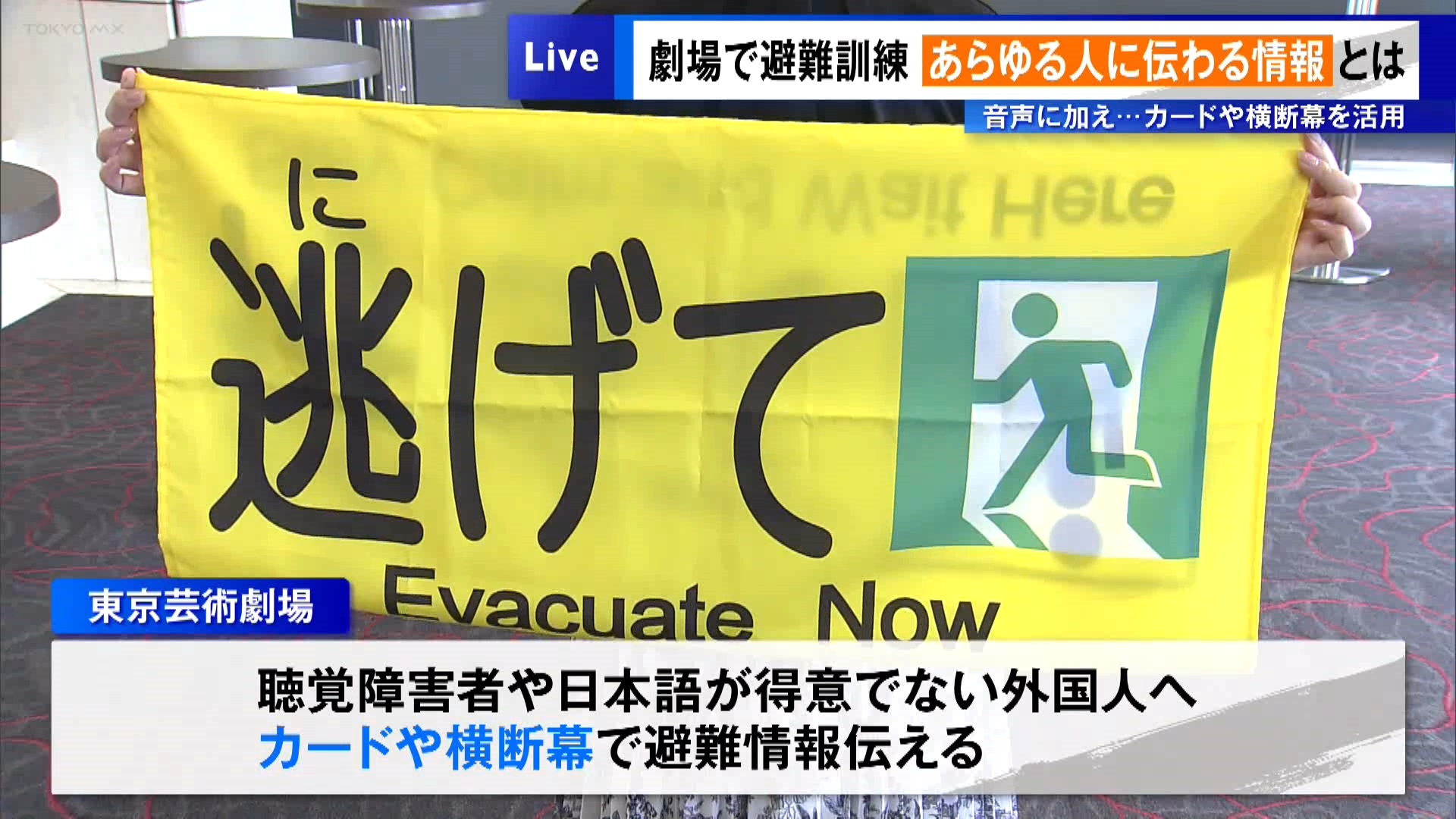

今回の訓練で、劇場では聴覚に障害がある人や日本語が得意でない外国人のために、音声だけでなく、スタッフたちがカードや横断幕を使用して“その場にとどまるよう”伝えるなど、避難情報の発信を工夫しました。また、視覚に障害がある人や車いすの人にも参加を依頼し、館内の避難経路を確認しました。訓練に参加したおよそ300人の観客たちは、劇場入り口までおよそ10分で避難を完了したということです。

東京芸術劇場の鈴木順子副館長は「外国人もいるので『やさしい日本語』をなるべく使っていこうと劇場としても考え、訓練の中でも生かしてやってみた。安心して芸術を楽しみに来てもらえる場になっていきたい」と話しています。

<分かりやすく避難誘導 試行錯誤続く>

『やさしい日本語』とは、文法や言葉のレベル、文章の長さに配慮した日本語のことです。例えば「土足厳禁」ではなく「靴を脱いでください」に、「高台に避難してください」ではなく「高い所に逃げてください」といった言い方です。これは、阪神大震災の時に避難指示を理解できなかった外国人が被災したという背景から、迅速に正しい情報を伝える手段として始まりました。

さらに今回は「カード」にすることで、聴覚障害者にも伝える取り組みになっています。

東京芸術劇場は設備更新のため現在休館していて、この休館期間を活用して今回初めて観客を入れた避難訓練を行いました。しかし、訓練をしてみて見えてきた課題もあります。端的に伝えるために情報やカードの種類を最小限に削ったところ、障害がある当事者から「どのぐらい待てばいいのか」「なぜ待たねばならないのか」分からないという指摘もあったということです。芸術劇場は当事者の声を聞きながら、こうした部分も改善を目指していきたいとしています。