麻酔によって出産時の痛みを和らげる「無痛分娩」については、10月から東京都が最大10万円の助成を行うことにしています。海外で多くの人が選択している「無痛分娩」は日本でも近年増加傾向にはあるものの、現状は1割程度にとどまっています。背景と現状を取材しました。

無痛分娩について、街の人はどのようなイメージを持っているのでしょうか。有楽町駅前で聞いてみると「お金があれば無痛でやりたい。補助があるなら選択肢としてありだなと思う」(無痛分娩を希望・20代女性)、「多少リスクがあるという話は聞くので、それが心配」(妻が帝王切開で出産・30代男性)、「大丈夫だと言われていても、もし何か万が一あった時に気になってしまうかな」(自然分娩で出産・40代女性)などと、さまざまな意見が聞かれました。

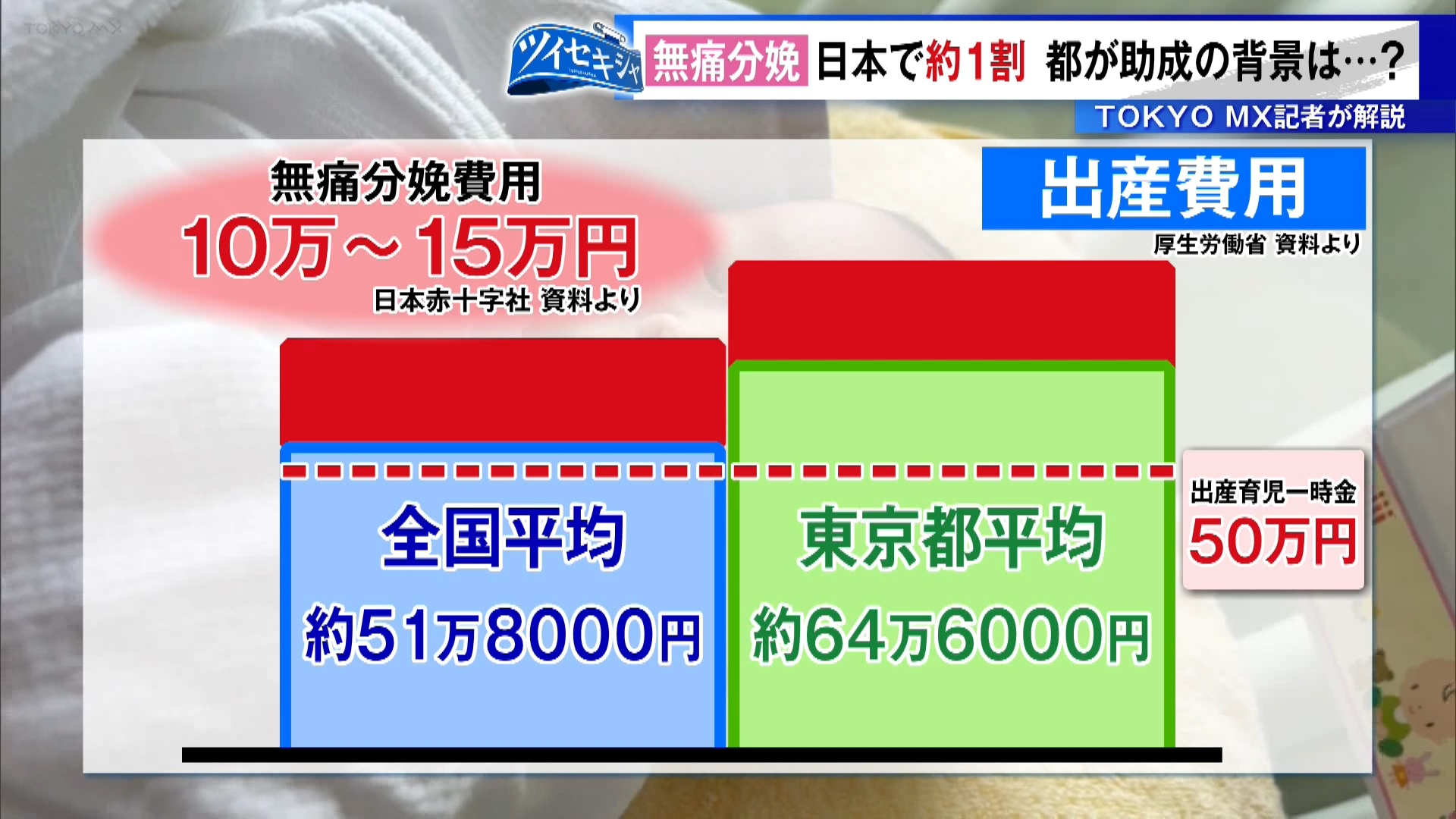

欧米では多くの人が無痛分娩を選択する中、日本ではおよそ1割程度の実施率です。その背景には、費用の高さやリスクへの懸念などがあります。厚生労働省によりますと、出産全体にかかる費用は全国平均でおよそ51万8000円、東京都の平均はおよそ64万6000円となっていますが、無痛分娩を選択する場合、さらに10万~15万円が上乗せされます。国は出生育児一時金として50万円を支給していますが、都内で無痛分娩をする場合、自己負担額は20万~30万円ほどとなるのが現状です。

およそ2年前に出産をした中島さんは当初無痛分娩を考えていましたが、最終的に自然分娩を選択しました。中島さんは「プラス15万円出してとなると、やはり厳しい」として、出産育児一時金で補うことのできない自己負担額への懸念、そして母体と子どもへのリスクを考慮した選択だと話します。中島さんは「どうしても分娩時間が(長くなると)いきみ方にこつが必要。分娩時間が長くなると吸引分娩や鉗子(かんし)分娩で障害児が生まれるリスクが高まるとも聞いたので、自然分娩で出産しようと思った」と振り返りました。

無痛分娩のリスクについて神奈川県立保健福祉大学の田辺けい子准教授は「麻酔薬を使うことによって合併症・副作用が、使わなければゼロのものが(麻酔薬を使うことで)リスクが上がることがある。分娩進行=お産の進行が少しゆっくりになる場合もある」と話します。

田辺准教授は、無痛分娩はリスクはゼロではないものの、痛みが軽減されることで精神的な負担も和らぐと話します。そのため、妊婦健診や母親学級などに積極的に参加し、正しい情報を基に、自然分娩なのか無痛分娩なのか自分の納得のいく選択をしてほしいとしています。

<無痛分娩のメリット・デメリット 東京都は10月から助成金>

無痛分娩のメリット・デメリットについてまとめました。

メリットとしては「痛みや不安の軽減」や「産後の体力温存」が挙げられます。一方、デメリットとしては「プラス10万~15万円の費用がかかる」ことや、麻酔の影響でいきむタイミングが難しくなることにより「分娩時間が長くなる」「合併症となるリスクが高まる」ことなどが挙げられます。

東京都は10月から無痛分娩の費用に対し、最大10万円の助成を行います。東京都の小池知事は「費用やリスクを理由に無痛分娩を断念することなく、安心して出産できる環境を整える」としています。

<無痛分娩経験者は… 怖さ払拭で出産前向きに>

実際に無痛分娩を体験した人はどう考えているのでしょうか。

1年半前に出産した池田さんは、出産で一番ネックに感じていた「痛み」を緩和するため、無痛分娩を選択しました。池田さんは「出産=痛いみたいなイメージが強かったので、無痛分娩で痛みの怖さが払拭できたのはすごく良かった」と語ります。

池田さんは無痛分娩という選択肢があるだけで出産に対して前向きな気持ちになれたと話します。その一方で、無痛分娩に対応できる施設の少なさを感じたともいいます。池田さんは「時間帯によって対応できない病院がすごく多いというイメージはある。設備や麻酔の先生の配置など、病院の設備を整えることが大事なのかなと思う」と話しています。

<麻酔科医の不足で… 無痛分娩の実施数にも地域格差>

厚生労働省によりますと、日本では麻酔科医の不足のため、無痛分娩に対応できる施設が少ないということです。無痛分娩の実施率を都道府県別に見てみると、東京都では全国で1位となる31.2%の人が選択していて、次いで熊本県、神奈川県、千葉県など、関東を中心に2割を超える地域がある一方で、岩手県と高知県では実施数がゼロとなっているなど、地域格差も課題となっています。

小池知事も「麻酔科医をいかにして確保するかが大事」だと話しています。厚生労働省は、医師の教育や機材の確保など安全な医療体制を整えるため、病院や団体に働きかけていきたいとしていますが、具体的な策はまだないということです。