東京都内では全ての自治体で給食費が無償化されるなど給食への関心が高まる中、課題となっているのが「食べ残しの削減」です。こうした中、足立区は給食の食べ残しを7割減らすことに成功しています。食べ残しを減らすことに成功した背景には、区内の全ての小中学校で進められている、給食の質を上げる『おいしい給食』プロジェクトがありました。

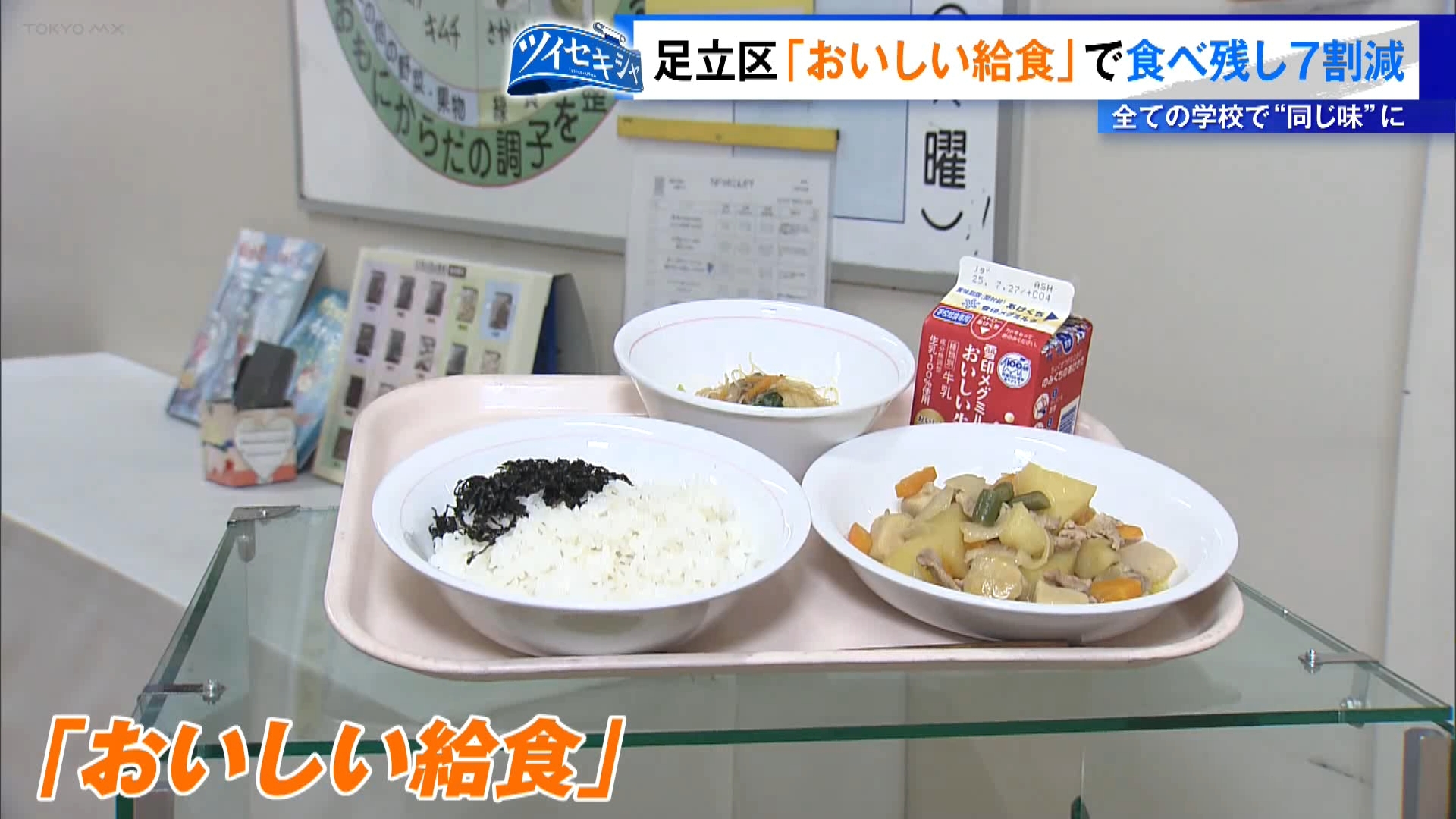

足立区立西新井小学校のこの日の献立は「ピリ辛のりふりかけ」「韓国風肉じゃが」「チャプチェ」という韓国料理のメニューでした。児童たちが笑顔で頬張る給食は、他の国の料理を食べることでその国の文化に触れてもらう狙いがあるといいます。子どもたちからも「おいしい。おいしいけどこれが辛い」「春雨がいい味していておいしい。給食室で作っているから温かくておいしい」などと大好評でした。

西新井小学校の栄養士・大塚真衣子さんは「一概に豪華な食事ということではないが、作る人への感謝の気持ちや、食に対する興味を高められる献立作りをしている」といいます。

足立区によりますと、区内の小中学校の給食における食べ残しは2008年度の381トンに対し、2024年度には108トンへと7割以上減らしています。背景にあるのが、区が2007年度から進める『おいしい給食』という取り組みです。

この一環として、区は全ての小中学校で「食べ残しの量の量り方」を統一しました。数値を明らかにすることで、食べ残しが多い料理を栄養士が認識し、味付けの工夫など、よりおいしい給食作りに役立てているということです。

区内で転校を経験している児童からは「(転校前の学校と比べても、味は)同じ。給食の味が同じだからおいしい」といった声も聞かれました。区内の全ての学校で、調理する際には「天然だし」を基本とすることで統一し、各学校に配属された栄養士がその日の気温などを見て味付けや塩分量を管理しています。この取り組みのきっかけは、足立区の近藤弥生区長が就任前「区内の子どもが転校した際に給食の味が変わり、残すようになった」という話を聞いたことでした。味の基準をつくることでおいしさを保てるようになっているということです。

他にも、食事前には「食育」の工夫もしています。この日のメニューでは学級担任が「韓国の調味料・コチュジャンを入れたから韓国風なんだって」と説明する一幕もありました。担任は「その日にちなんだものがあるので、食育も兼ねて行っている」といいます。

足立区の担当者によると、料理のポイントの説明や、先生が積極的にお代わりの声かけをすることで食べ残しを減らし、児童の健康につなげているということです。

足立区「おいしい給食担当課」の松本令子課長は「子どもたちが残してしまうとごみになってしまうが、食べることで子どもたちの栄養になっている。健康に良い食事を自分で選べるようになることで、足立区全体が健康になる取り組みになれば」と、思いを語ってくれました。

<食べ残しをデータ化 栄養士の情報共有も>

取材してみると、足立区の給食は温かくておいしく、取材したこの日、この教室で食べ残しはありませんでした。また、児童に合わせて量を調整して、無理させることなく「食べ残しゼロ」を達成するよう心がけているということです。足立区の担当者によりますと「食べ残しの量の量り方」を自治体で統一して調査・分析しているという話はほとんど聞かないということで、区全体で取り組んだ成果といえそうです。中には、給食メニューを家で作ってみた子どももいるということです。

一方で、以前は「栄養士の情報共有」について課題があったといいます。基本的に栄養士は「自分のレシピ」という認識で、栄養士同士の情報交換が乏しく、新しい献立を考えることにも限界があり、学校ごとにおいしさのばらつきも出てしまっていたということです。この課題を改善するため、足立区では各学校に1人ずつ配置されている栄養士が全員集まる「おいしい給食検討会」を2007年度から月に1回開催しています。レシピ交換や物価高騰の中での食材の工夫、栄養価に合う食材の情報などについて細かく意見交換をしていて、参加者からは「非常に助かっている」という声が出ています。

足立区は今後、食べ残しを肥料にするリサイクルも検討していて、廃棄量のさらなる削減を目指しています。