子どもが自らいじめについて学び考えてもらおうと、東京都教育委員会は児童・生徒の発達に合わせていじめの定義や具体例を示し、理解してもらう取り組みを始めます。

東京都教育委員会の定例会で3月27日、新たな「いじめ防止対策」の素案が発表され、児童生徒たちの発達に合わせていじめの定義や具体例を周知していく方針が示されました。

東京都教育委会によりますと、これまでは教員向けのいじめ防止のマニュアルは作成していましたが、「子どもが自分で確認できるものがなく、曖昧だった」との理由から新たに児童・生徒向けに作成することになりました。

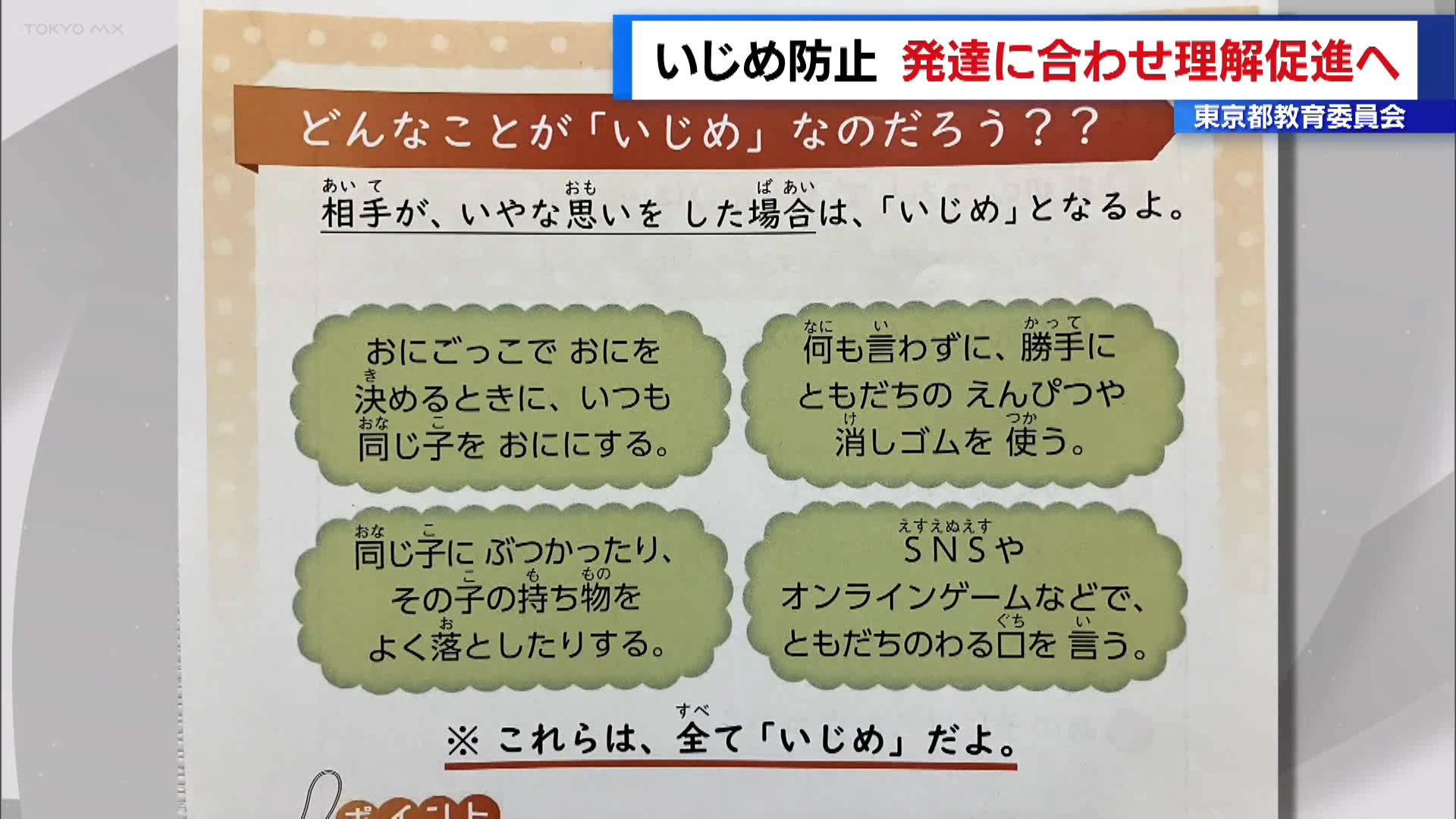

新たに作成するマニュアルでは、小学校低学年には「相手がいやな思いをしたらいじめになる」などと定義を説明し、中高生にはいじめの行為ごとにどの法律に抵触するかなど具体例を示しています。

都内の公立学校に通う児童・生徒らのタブレット端末などに7月から配布される予定で、3月27日から東京都のホームページで公開し、幅広く意見を募集し反映させる方針です。