多くの被害のあった東日本大震災の発生から14年を迎えました。今年は岩手県大船渡市で2月26日から大規模な山林火災が発生し、現在も一部の住民が避難生活を強いられています。14年の間に2度の大きな災害に見舞われた大船渡市で、新たな災害が起きる中で迎えた“3月11日”を取材しました。

14年前の震災で死者340人、行方不明者79人の被害が出た岩手県大船渡市でも午後2時46分、鎮魂の祈りがささげられました。大船渡市の渕上清市長は「今、追悼の象徴となる場に立っているが、静かに迎えるべき追悼のこの時をまさか未曽有の火災被害を受けた時と重なる形で迎えることになるとは思いもしなかった」と述べました。また、大船渡市民の中も「この前の林野火災もそうだが、震災が起こるたびに心の傷がえぐられるところがあって、14年という月日の中でも今年は特別な思いがある」「震災から年月がたって心の整理が少しずつついてきたかなというタイミングでの火災だったので、今年はすごく震災を思い出す機会が多い1年だったと感じる」などと話す人もいました。

大船渡市の山林火災は発生から12日目の3月9日になってようやく鎮圧が発表されましたが、市の面積のおよそ9%が焼失し、住宅など215棟が被害を受けました。

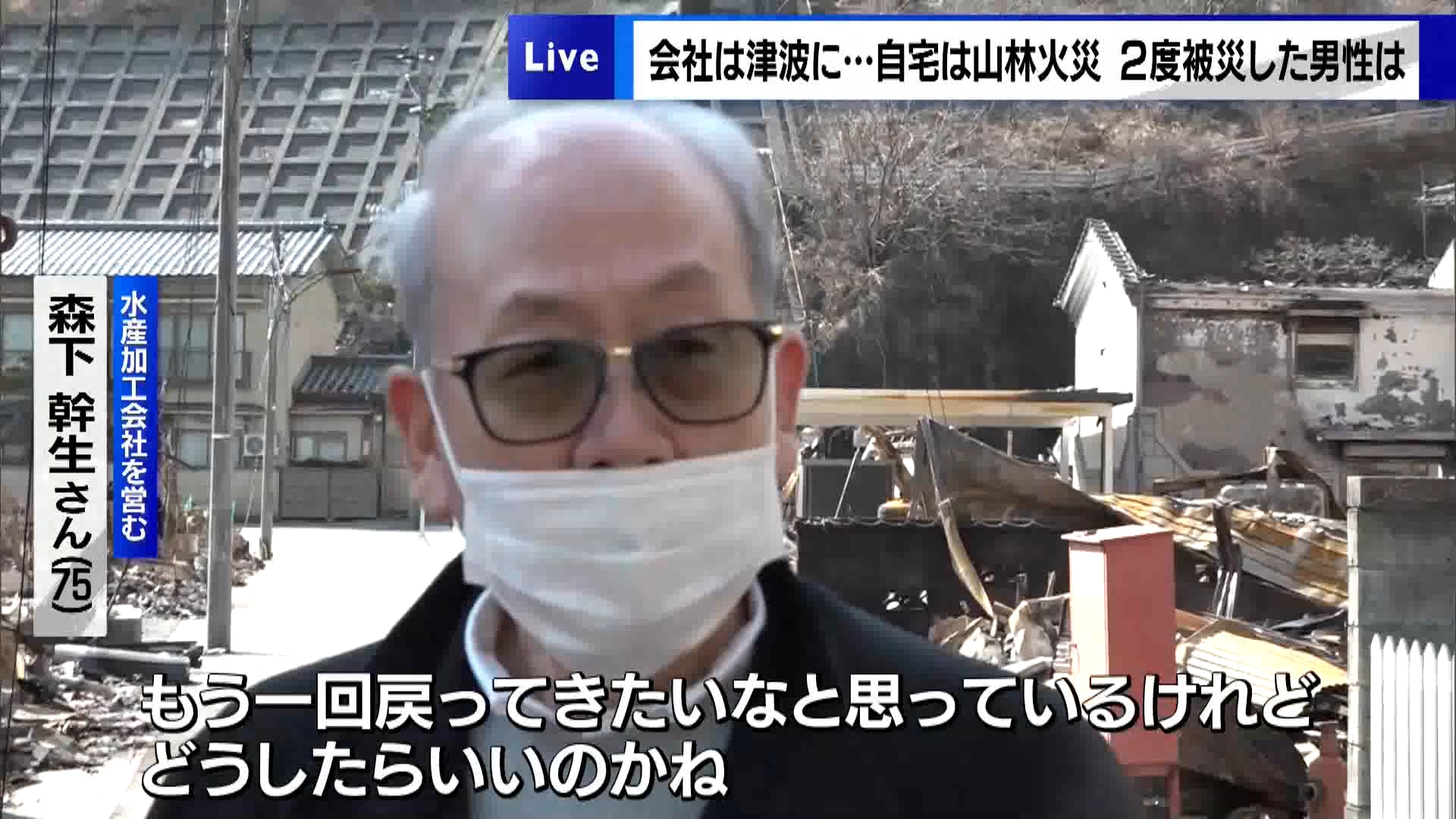

建物への被害が最も多く出た三陸町綾里の港地区に暮らす森下幹生さん(75)の自宅も全焼しました。森下さんは14年前、経営していた水産加工会社の工場が津波の被害に遭い、再建して営業を続ける中で、今回再び大きな災害に巻き込まれることになりました。森下さんは「がれきの上に登っていろいろ見ると、全部今まで生きた形跡が残っていないし思い出も生活も跡形もないわけだから、それはちょっとこみ上げてくるものがある」と言葉を詰まらせました。そして「たった14年の間に形は違ってもまた今回こんな状況になって。想定ももちろんしていなかったし、何があるか人生分からない」と語りました。

この場所に再び自宅を建てたい思いはありますが、その思いは揺れ動いています。森下さんは「果たして、われわれもこの場に戻ってきたらいいのか、あるいはこれからのことをいろいろ考えて大船渡(中心街)に移ったらいいのか。とりあえずアパートを大船渡に借りて考えようと思う。もう一回戻ってきたいなと思っているけれど、どうしたらいいのかね」と語りました。