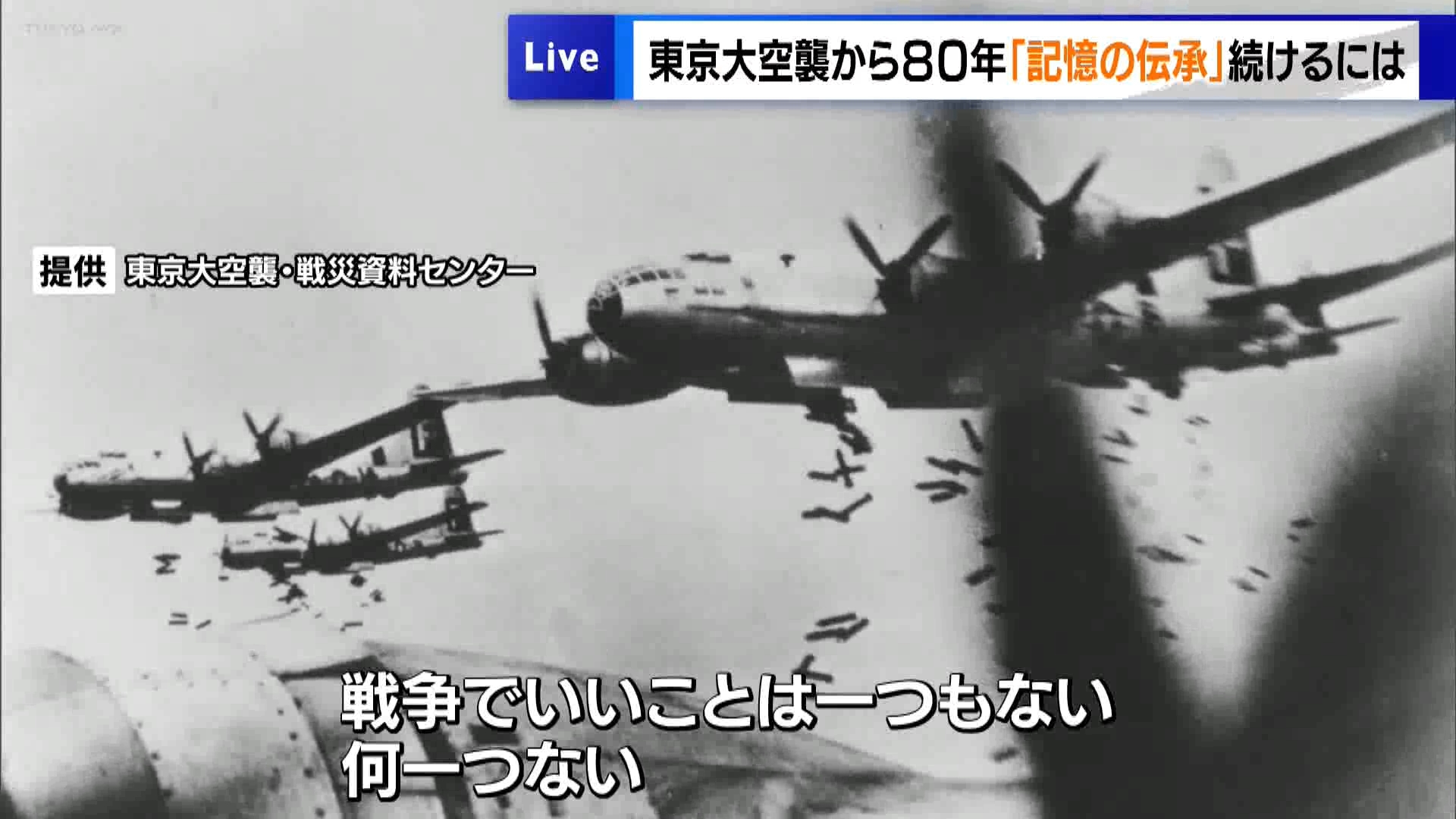

太平洋戦争の末期1945年3月10日の未明、アメリカ軍による無差別爆撃でおよそ10万人が亡くなったとされる「東京大空襲」から80年の月日がたちました。戦後生まれが総人口の87%以上を占めるようになった現在、戦争の惨禍を経験した人たちの声をどのようにして次の世代に引き継いでいくのか、大きな課題となっています。

東京・台東区の浅草の街並みは、きょうも多くの外国人観光客でにぎわっています。しかし今から80年前の1945年3月10日未明、アメリカ軍が現在の台東区や江東区、墨田区などに焼夷(しょうい)弾およそ40万発を落としました。民間人の死者はおよそ10万人、焼失した家屋はおよそ100万戸といわれ、浅草でも爆弾やそれに伴う火事で地域のおよそ9割が焼失し、1万人以上が亡くなりおよそ4000人が負傷しました。

台東区の浅草公会堂では毎年、区民たちが中心となって「東京大空襲資料展」が開催されています。今年も会場には、焼けて変形した食器など当時の凄惨(せいさん)な様子を伝える遺品が展示され、また炎に包まれる街の様子など過酷な状況を克明に捉えた写真や体験者の記憶を描いた絵画なども並びます。また会期中、空襲を経験した人たちの証言を聞く機会も設けられています。

松野康子さん(88)は、8歳で経験した東京大空襲について今も鮮明に覚えていました。松野さんは「一生懸命、10時間かかって夜中逃げた。焼夷弾がパーンと破裂して、空が昼のように明るくなった」「あのむごさは絶対に経験していなければ伝え切れない。小学1年生が死体を踏むなんてこと、普通はあり得ないでしょう。逃げることがその日は大事だったんです。(われ先に逃げようと)ぶつかるように(人が次々に)来るんです。そしたら、足元に『助けてください』『水をください』って転んでいる人がいるんです。今考えたら、私はその人たちを見殺しにしたんです」と語りました。

母親と祖母、姉や弟と一緒に必死に逃げたという松野さんでしたが、生死を分けたのはこの時の20年前に母親が経験していた関東大震災の教訓だったといいます。

松野さんは「(母は)風とは反対方向に行け、行き止まりに行ってはいけない。この2つを昔、祖母から教わっていて、みんなは川の方に逃げたのに、反対の上野の山の方に逃げた。4人の命を守り抜いた母なんです」と、当時の様子を証言しました。「川の方に逃げろ」という呼びかけに従って多くの人が逃げ込んだ隅田川では、飛び込んだ人たちが折り重なり、息ができずに多くの人たちが命を落としました。松野さんは「関東大震災を6年生の時に経験した母がこの日に思い出してくれたんです」と語りました。そして「自分が信じたものは子どもたちに伝えるべきです。今、自分ができること…。それは戦争させないこと。戦争でいいことなんて、何一つないんです。何一つないんです」と思いを語りました。

ただ、当時を語り継ぐ活動が続く中で、80年という月日が大きな課題となっています。資料展の初日、経験を証言する予定だった92歳の男性は急な体調不良のため、欠席となりました。会場の入り口には「体調不良のため、お話はありません」という表示が急きょ掲げられました。企画展の実行委員・高橋恵子さんは「会を運営している人たちも具合が悪くなってしまったりして、だんだん協力してくれる人も少なくなっている」と実情を語ります。

語り部の男性は翌日には会場に姿を見せましたが「伝えたい気持ちは同じでも、(加齢で)やっぱり言葉がスムーズに出てこないというところはある」(12歳の時、東京大空襲を経験した岡崎吉作さん(92))と、もどかしい気持ちも口にしました。

では、これから先、どのように戦争の悲惨さを伝承していくことになるのでしょうか──。空襲を経験した松野さんは、若い世代の人たちが当時の証言を聞いて感じたことを大切にすることで、次の行動につながっていくはずだと話します。松野さんは「(証言を聞き)感じたことがその人のエネルギーになる。だから私の話で終わるわけじゃない。私はきっかけをつくっただけ。(話を聞いて)聞きっ放しにせず、聞いたことを書くことによって、自分の中に入っていく。そして、思ったことを大事にして、次に伝えたいと思うエネルギーを持つことも偉いと思う。それが“つないでいくこと”だと思う」と熱く話してくれました。