東日本大震災の発生から間もなく14年を迎えます。震災から月日がたつと記憶の風化が懸念されますが、14年たったからこそ進んだ防災技術もあります。災害時の聴覚障害者に向けた情報伝達技術の進歩を取材しました。

岩手大学で聴覚障害者向けの情報伝達機器を開発する千葉寿・技術室長は「防災自体を始めたきっかけはやはり3.11を経験したこと。同じ岩手県ということで、防災で何かできないかというのがきっかけ」と話します。千葉室長は「地震の瞬間はもちろん分かるが、それ以降どういう状況なのか・どうすればいいのか、われわれですら分からない。耳に障害がある人はもっと困る状況が訪れる」とおもんぱかります。

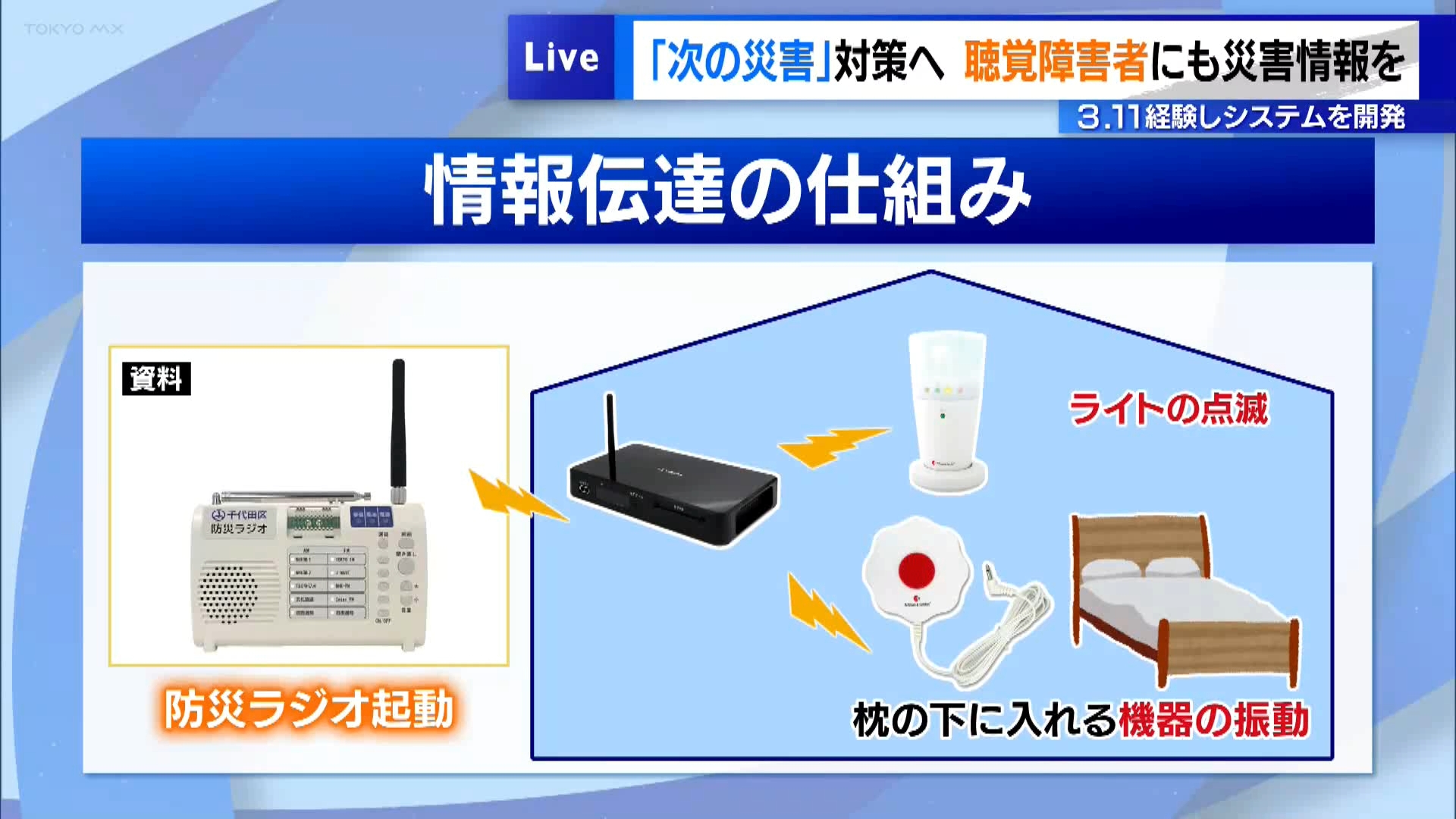

千葉室長は企業と共に、地震や洪水などの自然災害だけでなく、ミサイルの飛来などの緊急時にも自動的に起動して情報を伝える「防災ラジオ」を活用し、聴覚障害者に情報を伝える仕組みを開発しています。この仕組みは防災ラジオの起動に併せて、施設や家庭にあるテレビを自動でつけるというものです。テレビが自動でつくことで聴覚に障害があっても異変に気付く可能性を高めることが狙いです。

今年=2025年2月、全国一斉で行われたJアラートの訓練の際、岩手県の聴覚障害者協会で実証実験が行われました。実証実験では“Jアラート発令”から数秒後、自動的にテレビがつきました。実際に実験に参加した岩手県聴覚障害者協会の千葉孝会長は「実際に(Jアラートから)あっという間という感じだった。時間通りにテレビがついて情報を得られるのはとてもいいと思う」と感想を示しました。千葉会長は、東日本大震災の時には耳が聞こえる息子からしか情報を得ることができなかったといいます。

今回の仕組みではテレビを自動でつけるだけでなく、ライトを点滅させたり枕の下に入れた装置を振動させることで異常を知らせることもできます。千葉会長は「特に夜、ホテルで寝る時は基本的には1人で過ごすことになる。地震が起きた時に情報がない。(情報があることに気付くことができ、例えば)テレビを見て情報を得られれば安心だと思う」と期待を寄せます。

東日本大震災から14年となる今、当事者を交えた実証実験を重ねている岩手大学の千葉技術室長は「いかにリアルタイムで多くの人にハンディキャプを超えて伝達することができるか・どうやってクリアしていけばいいのかというところが、次の災害に向かってわれわれの取り組まなければいけないところ」と話し、技術開発によって次の災害への対策に取り組みたいと考えています。そして千葉室長は「障害のある人もベッドで寝たきりの人もいる。そういった人が安心して暮らせる社会の基盤や仕組みづくりを、われわれが少しでも機械を使って取り組んでいくことができればいいなと思う」と話しています。

<東京都に「宿泊施設バリアフリー化支援補助金」も>

岩手大学技術部の千葉寿・技術室長は、今年11月に東京で開催されるデフリンピックまでに東京都内でも導入されることを期待していると話しています。しかし岩手大学によると今のところ、この機器が都内のホテルに導入されたところはないということです。

もちろん、聴覚障害者に対する機器の導入はホテルそれぞれの判断になりますが、実は東京都も導入に向けた支援は行っています。東京都の外郭団体・東京観光財団はホテルなどのバリアフリー化推進のために補助金を作っています。今回の機器のような備品には、かかった金額の80%までの補助があります(1000平方メートル未満の場合)。今回の機器も対象になり、13万円ほどかかる機器の費用は2、3万円の負担で整備できるということになります。

しかし、この制度自体がまだまだ知られていません。東京観光財団の担当者は、デフリンピックで聴覚障害者の宿泊者も増えることを念頭に「宿泊業者はコミュニケーションをどのように取っていくのか不安に思っている。事前にどういう対応が必要か情報提供を求めている」と指摘しています。

<11月に東京デフリンピック ホテル宿泊時の災害情報伝達は…>

その一方で、宿泊事業者も何もしていないわけではなく、聴覚障害者への対応をそれぞれ進めています。ただ、11月開催のデフリンピックに向け、不安な点もあるようです。都内のホテルを取材しました。

東京・新宿区にある京王プラザホテルでは、障害がある人も含めさまざまな人が宿泊できる「ユニバーサルルーム」を備えています。ユニバーサルルームでは、来客が客室ドアの呼び鈴を押したことを、ランプの点滅や枕の下に入れた機器の振動で知ることができるようになっています。そのほか、フロントとの連絡を文字で行うこともできるといいます。

一方で、デフリンピックの期間中には多くの聴覚障害者が東京都内に集まることから、不安な点もあるといいます。京王プラザホテルの担当者は「(一番心配なのは)災害の時。宿泊者が寝ている時に万が一火災が発生した場合、どのように声かけをしていくのか。選手団の方々が代表で一部屋一部屋回っていくのか、それともホテルのスタッフが回っていくのか。細かなところも含めると不安なところはいくつかある」といいます。

ホテルでは緊急時の誘導のために5カ国語のパネルを用意しているほか、従業員が指さしカードを持つなどの対応を取っていますが、今後、大会を運営する東京都やツアー会社などと連携を取っていきたいとしています。