TOKYO MX(地上波9ch)朝の報道・情報生番組「堀潤モーニングFLAG」(毎週月~金曜6:59~)。「激論サミット」のコーナーでは、経済損失3.1兆円とも言われる“更年期障害”について議論しました。

◆まだまだ社会の理解が足りない更年期障害

めまい、頭痛、倦怠感など200種類以上もの症状があるという「更年期障害」。一般的に閉経を挟んだ10年間を“更年期”と呼び、女性ホルモンの量が減少していくなかで女性特有の症状が現れ、日常生活に支障をきたす状態のことです。

40~50代女性で更年期による不調を自覚している人は、推計449万人。

女性だけでなく男性のなかにも苦しむ人は多く、昨今“更年期離職”も大きな問題に。2月に経産省が公表した資料によると、更年期障害による経済損失は3.1兆円にのぼります。

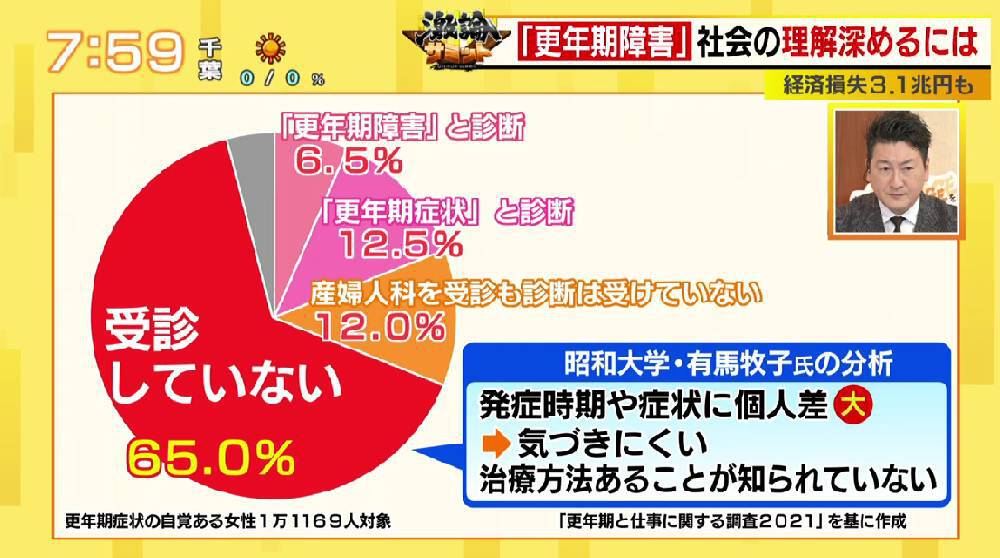

更年期障害と医師に診断された人は6.5%。そして、65%の人が更年期障害の自覚症状があっても医師への相談をしていないというデータもあります。この調査を行った昭和大学の有馬准教授は、更年期障害は発症時期や症状の個人差が大きいため気付きにくいこと、さらには治療方法があることが知られていないことが要因と分析しています。

更年期障害の経験があるエッセイストの小島慶子さんは、47歳の頃に違和感を覚え、産婦人科に相談したそうで、「かかりつけの産婦人科医を、初潮を迎える頃から作るのも大事」と語ると、キャスターの堀潤も気軽に相談できる環境づくりに賛同。

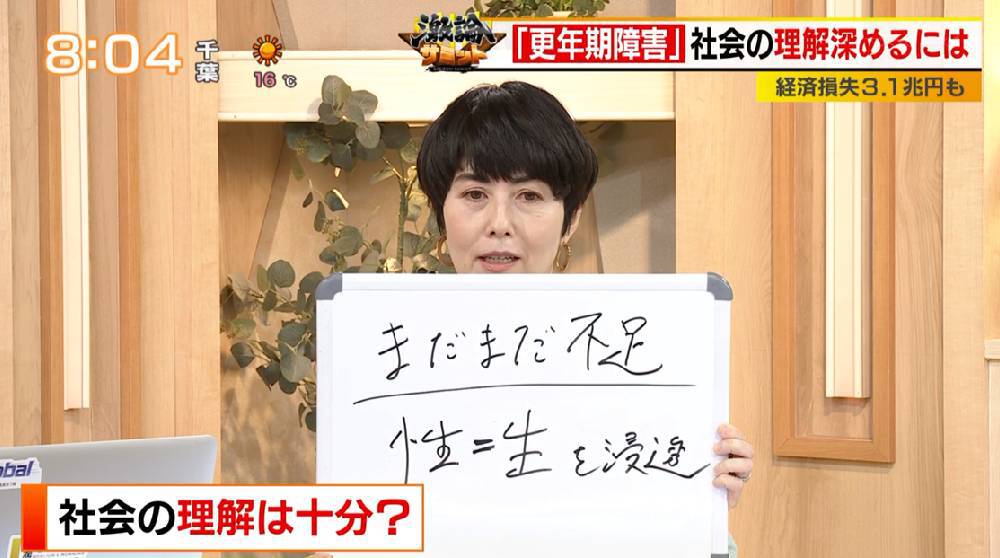

そして、日本の現状について小島さんは「残念ながら性に関することは全て性行為などに結びつけられて語られることが多いが、女性も男性も自身の性的な身体との付き合い方が上手くできていないことが本人の健康・幸福に悪影響を及ぼしている。まずはそこから組み直すべき」と指摘します。

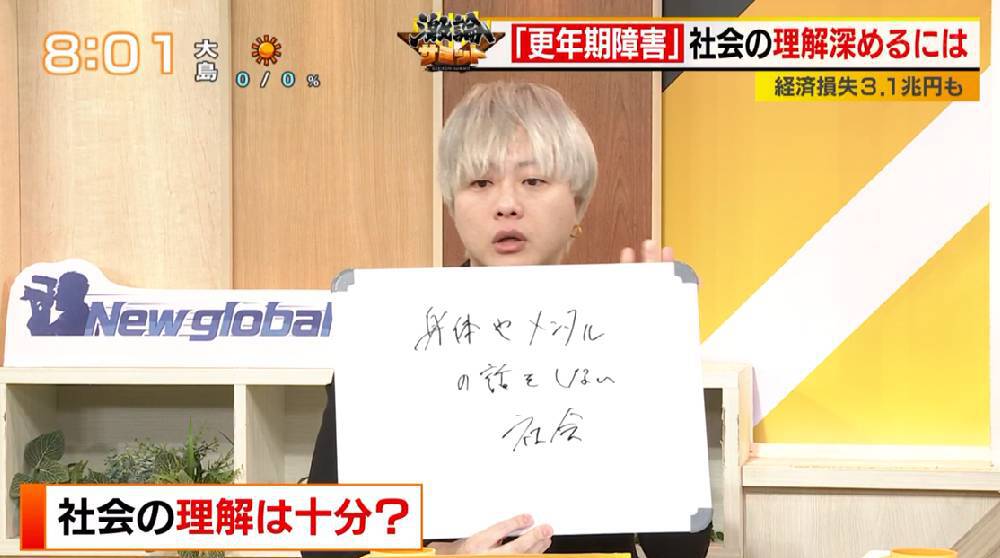

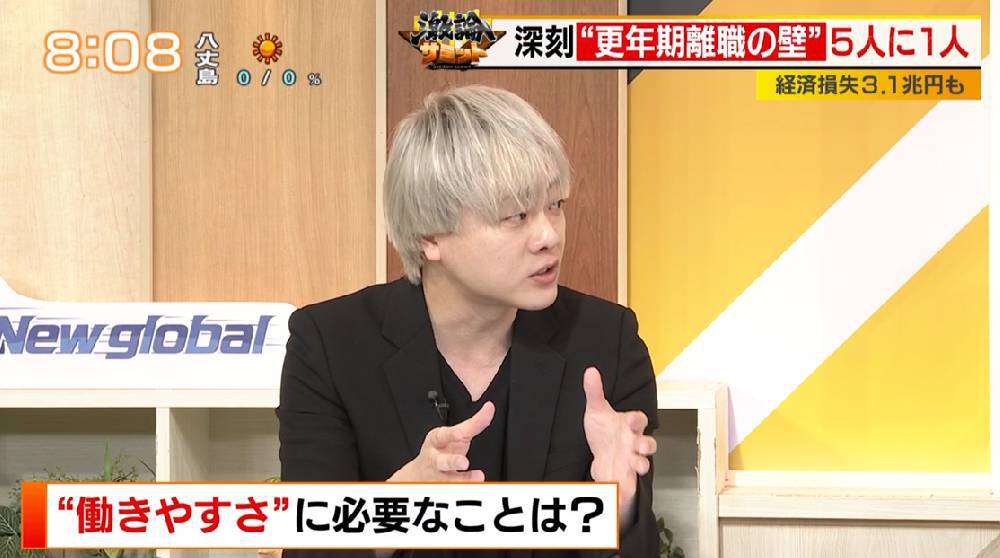

では、更年期障害への理解を深めるためにはどうするべきか。「The HEADLINE」編集長の石田健さんは、更年期に限らず日本では身体やメンタル、さらには性に関して日常的に話を避ける傾向がありますが、まずはそこを改善すべきと主張。また、女性の社会進出が著しいなか、働き方との兼ね合いをしっかりと考えて対策を取っていくべきと言います。

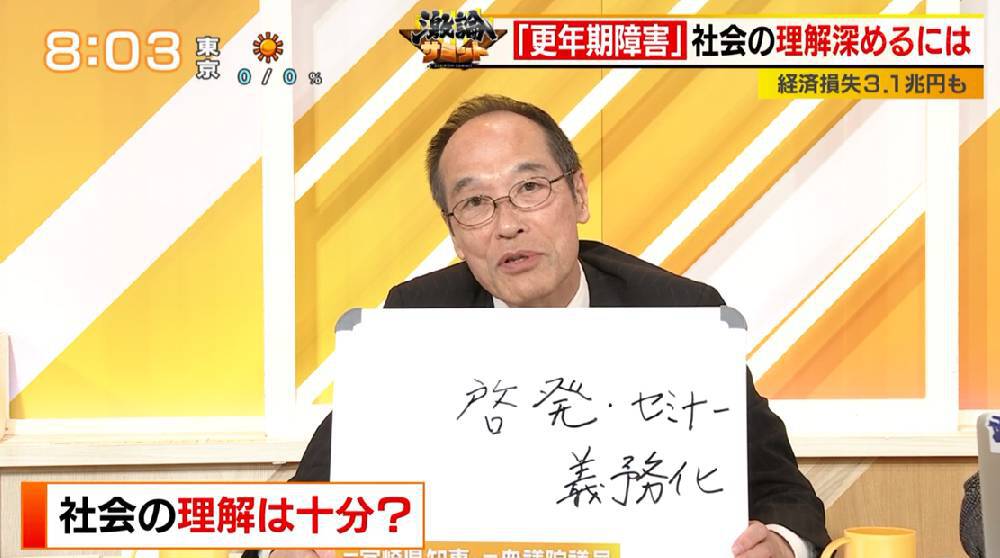

一方、元宮崎県知事で元衆議院議員の東国原英夫さんは「社会全体が理解を深めることが肝」としつつ、「企業が、啓発やセミナーなどを積極的に義務化するくらいやったほうがいいと思う。努力義務だとやらない企業が多いので、それくらいの覚悟が必要」とも。

小島さんは「性的なことは生きることと直結し、これは年齢に関わらない。性教育のなかに妊娠・出産だけでなく、その後あらゆる人にホルモンの変化が訪れることを子どもの頃から知っておくことが大事」と訴え、さらには「(日本社会は)性・ホルモンの話になると、エロいとか恥ずかしいといったスティグマがある。そういうものをなくしていく、大切な身体、人生の話という合意を作っていくことが必要」と社会の変化を切望します。

更年期が原因で離職、もしくは離職を検討した方は男女ともに2割程度いると言われています。実際に更年期離職をした女性に話を聞いてみると、「これ以上職場に迷惑をかけられないと思って」、「思うように仕事ができずに職場の人に仕事で支障をきたしてしまったのが申し訳なかった」といった声がありました。

こうした状況に、石田さんは企業内における更年期のさらなる周知、啓発を改めて訴え、「誰しも更年期や病気、介護などで職場から離れないといけないシチュエーションがあると思う。しかし、今の社会はそれを前提に設計されていない。会社を辞めるか・辞めないかの二択で、休職しても戻りづらいことがある。なので、一度抜けて戻ってくることが当たり前の制度設計にする、それが大事なのではないか」と訴えます。

◆制度化、メッセージ、さらには企業の取り組みも必須

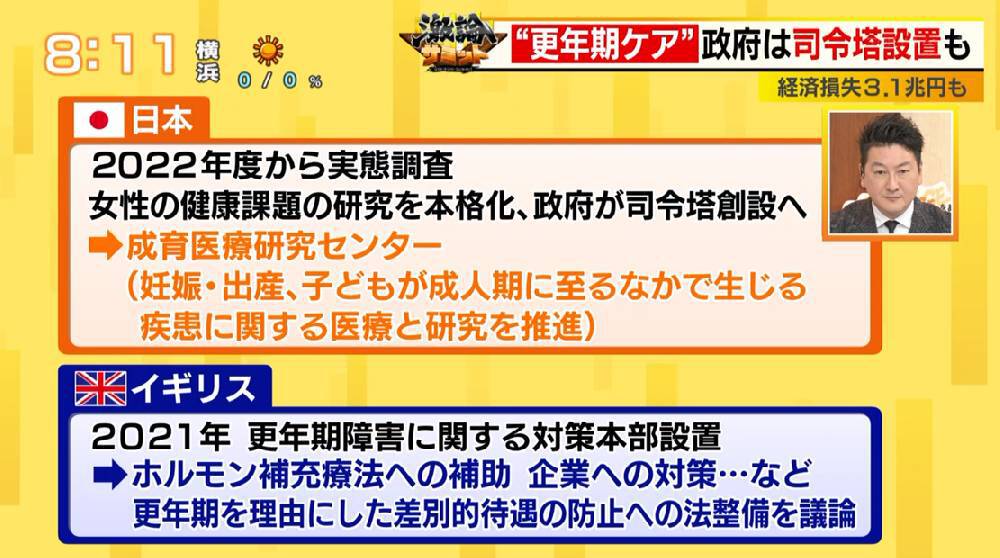

更年期ケアに関する国内外の状況を見てみると、日本では2022年度から実態調査を実施し、来年度にも研究の司令塔となる組織を設置する方向です。一方、イギリスでは2021年に更年期障害に対する対策本部を設置。議会では更年期を理由にした差別的待遇の防止への法整備を議論するなどかなり進んでいます。

そうしたなか、小島さんはまず必要な対策として「今、働いている方が安心して働ける仕組みづくりを、国がバックアップすること」と主張。そして、「国がそれを推し進める上で性ホルモンに関するメッセージをきちんと出せるか、それも問題を早く解決する上で大事。制度は最も重要なメッセージで、その有無によって社会が何を大事にしているのかわかる」と話します。

東国原さんは、男性育休も政策として取り上げられたことで国民の理解が深まったことから、“更年期休暇制度”などの新たな制度を作り、国が旗振りを行うことを要望。

石田さんは、国だけでなく企業にもより深い理解と支援を要請。「最近の日本の行政はこうした問題に対する気づきが早い印象があるが、企業もその国の歩みと合った形で制度を変えられるかが重要。個人と国の間にある企業の取り組みが大事」と言います。

更年期に関する専門家・昭和大学の有馬准教授も法制化が理解を深め、より働きやすい社会の実現につながると示唆し、「月経の話は小学校のときに習うが、そこで終わってしまう。そうではなく、その後には更年期という時期があるということを学校教育で教えるべき」と小島さん同様、教育の重要性を指摘。

そして、小島さんは有馬准教授の提言に補足する形で、「もうひとつ大事な点は、更年期の話になると女性と男性、性別的な二元論を強化することになりかねないが、これは一人ひとり体も違えば症状も悩みも違う。男女の問題ではなく、誰にでも起こりうるホルモンバランスによる不調ということを前提にした設計、二元論に押し込めず、自分の幸福と健康を追求することができる、そうしたアプローチが大事」と声を大にします。

◆更年期障害に対して、政府が行うべき支援策とは?

今回の議論を踏まえ、更年期障害に対して政府はどんな支援策を打ち出していくべきなのか、コメンテーター陣が提言を発表。

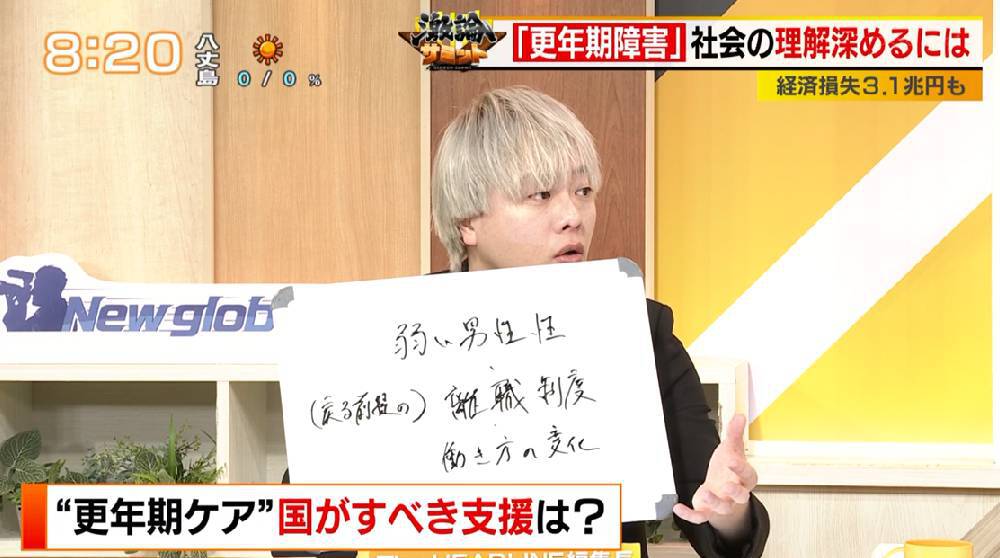

石田さんは、改めて女性の働き方の変化と身体の変化を合わせていくこと、そして戻ることを前提とした離職制度を訴えつつ、さらに男性の更年期ケアに言及。「今まで、男性が病気に罹る、病院に行く、メンタルの不調を訴えることなどは弱いものとみなされていたが、男性の在り方も変わり、むしろそうしたことを言える男性が強いと男性性のイメージを変えていくことも大事。我々みんな身体やメンタルのことを話し合える社会を作っていく必要がある」と主張します。

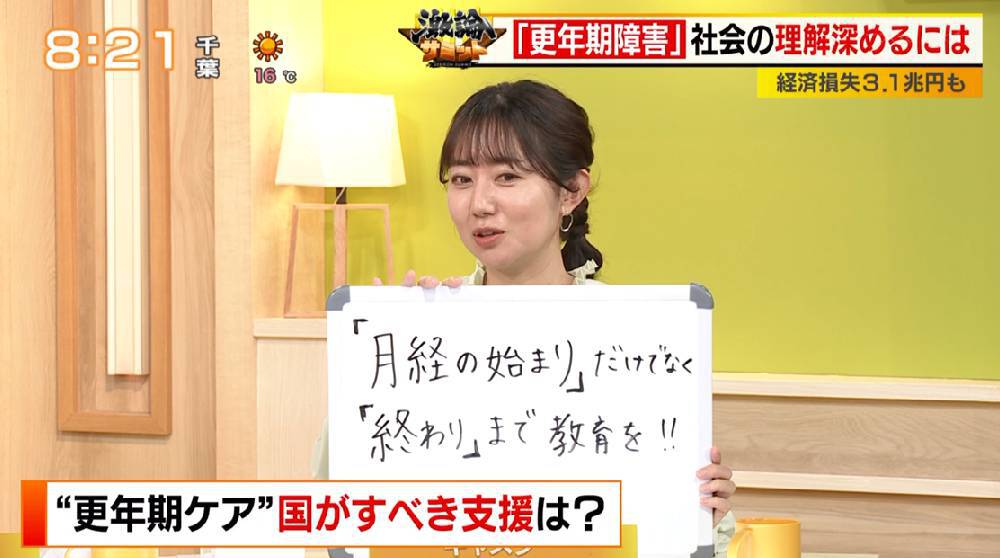

キャスターの豊崎由里絵は「“月経の始まり”だけでなく“終わり”まで教育を」と教育面の強化を強調。子どもの頃、実母が更年期になったもののそれを知らず、気づいてあげることすらできなかったことを悔やみ、「子どもこそ、自分の親がもうすぐなるので知っておくべき」と言います。

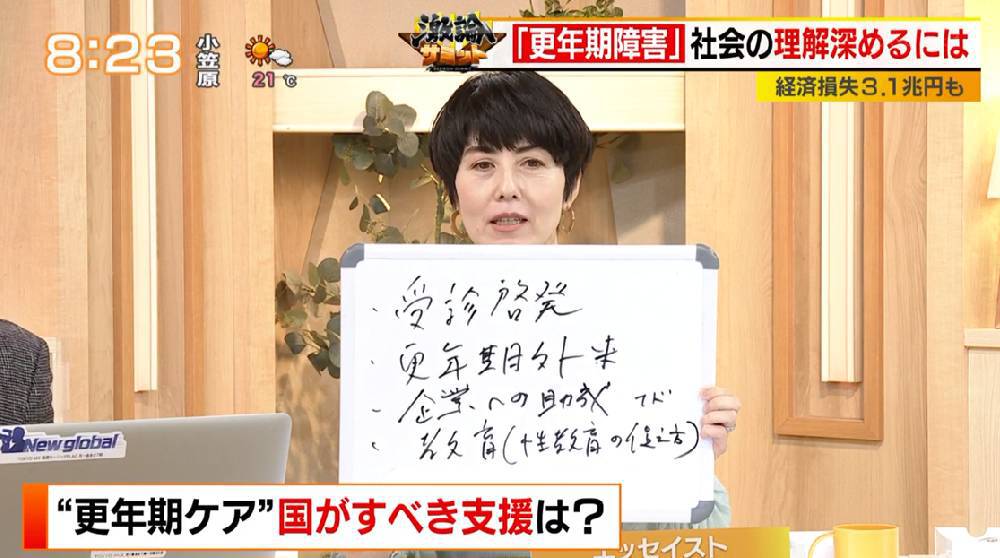

東国原さんは、支援の拡充や医療提供体制の強化、さらには啓発・セミナーの実施など現実的な対策の強化を求めると、小島さんも「受信啓発・更年期外来・企業への助成・教育」を提唱。

過去に、産婦人科医と話す機会があり、その際に健診・受診の習慣化を望んでいたそうで、日常的なケアの必要性を訴えつつ、さらには企業への助成、そして性教育について「捉え直すべき。健康で幸せに幾つになっても自分の身体を大切に長生きできるようにするための教育、他者を尊ぶための教育に考え直さないといけない」と話していました。

※この番組の記事一覧を見る

<番組概要>

番組名:堀潤モーニングFLAG

放送日時:毎週月~金曜 6:59~8:30

キャスター:堀潤(ジャーナリスト)、豊崎由里絵、田中陽南(TOKYO MX)

番組Webサイト:https://s.mxtv.jp/variety/morning_flag/

番組X(旧Twitter):@morning_flag

番組Instagram:@morning_flag