TOKYO MX(地上波9ch)のアート番組「わたしの芸術劇場」(毎週金曜日 21:25~)。この番組は多摩美術大学卒で芸術家としても活躍する俳優・片桐仁が美術館を“アートを体験できる劇場”と捉え、独自の視点から作品の楽しみ方を紹介します。2022年10月14日(金)の放送では、松岡美術館に伺いました。

◆ひとりの実業家が集めた珠玉の「松岡コレクション」

今回の舞台は、東京都・港区白金台にある松岡美術館。ここは稀代の蒐集(しゅうしゅう)家・松岡清次郎が生涯かけて集めた“松岡コレクション”を擁する私立美術館で1975年に開館。2,400点に及ぶ収蔵品は古代オリエント美術から東洋陶磁器、フランス近代絵画など多岐に渡ります。

明治生まれの実業家・松岡清次郎は、貿易商から身を立て、20代で美術に開眼。95歳で亡くなるまで国内外数多くの作品を蒐集します。そして、その審美眼を多くの人に届ける場として本館が誕生し、以降、他館から作品を借りることなく、収蔵品だけでさまざまな展覧会を開催。今回はそんな貴重な松岡コレクションを松岡清次郎の孫で副館長を務める黒川裕子さんの案内のもと巡ります。

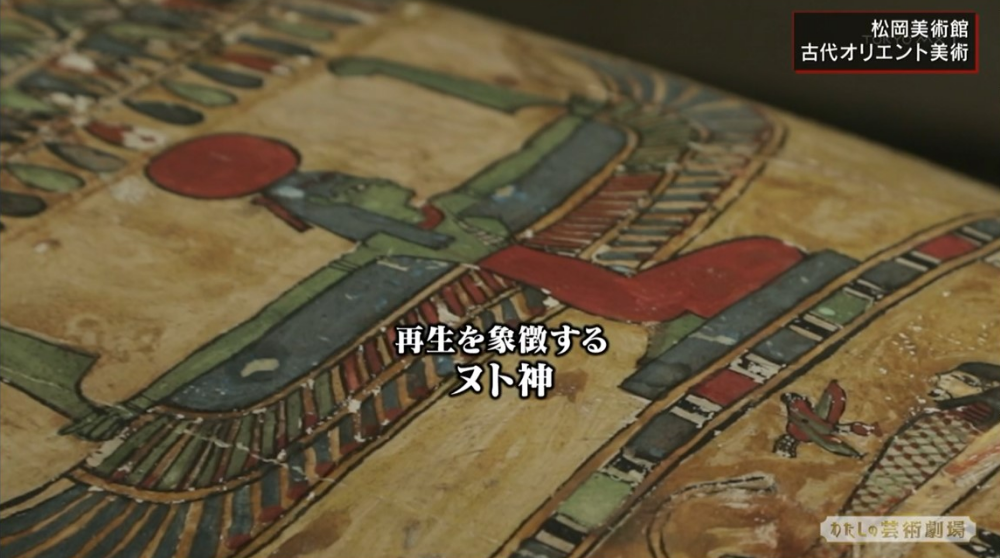

まずは古代オリエント美術から。早速、片桐が「すごいですよ! ミイラが入っているやつですよね! 立派な棺ですね~」と興奮気味に語っていたのは「彩色木棺」(紀元前4世紀頃)。これはエジプトの豊穣神「ミン」に仕えていた神官「パシェリエンイルアァ」の棺で、実際にミイラが入っていたものだそう。

その棺にはさまざまな絵が描かれており、例えば、黄金のライオンのベッドや死者の内臓を入れたカノプス壺、さらには再生を象徴するヌトという女神も。そして底の部分の絵が見えやすいようにと、棺の下には鏡を設置する工夫も施されています。

片桐は「なぜ松岡さんはこれを買ったのか?」と興味を示すと、黒川副館長

曰く、何度もエジプトなどを旅行してオリエント文化に興味を持ったこと、さらには日本では簡単に見ることができなかったからだろうと推察します。

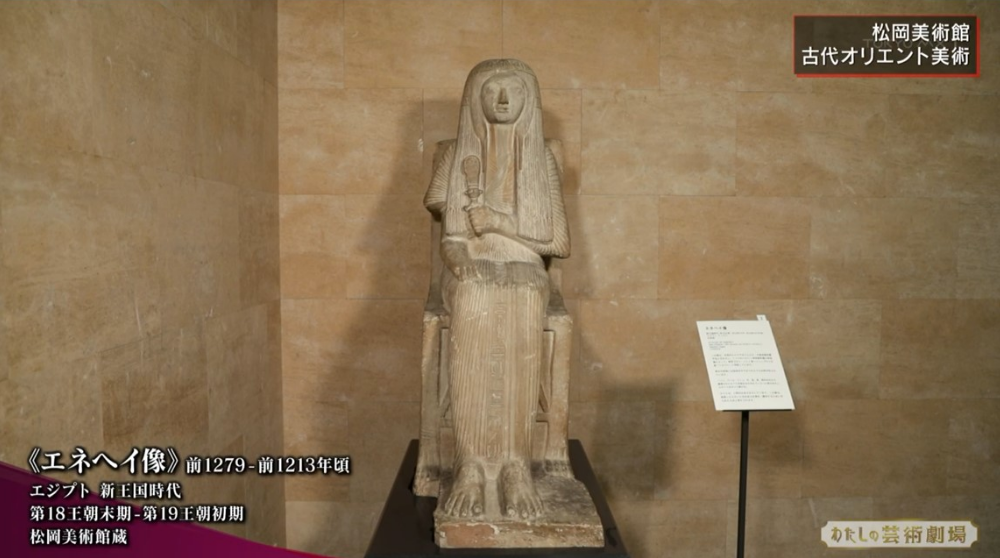

次は、神官プタハメイとその妻ハトシェプストの娘エネヘイがモチーフとなった「エネヘイ像」(紀元前1279年~紀元前1213年頃)。

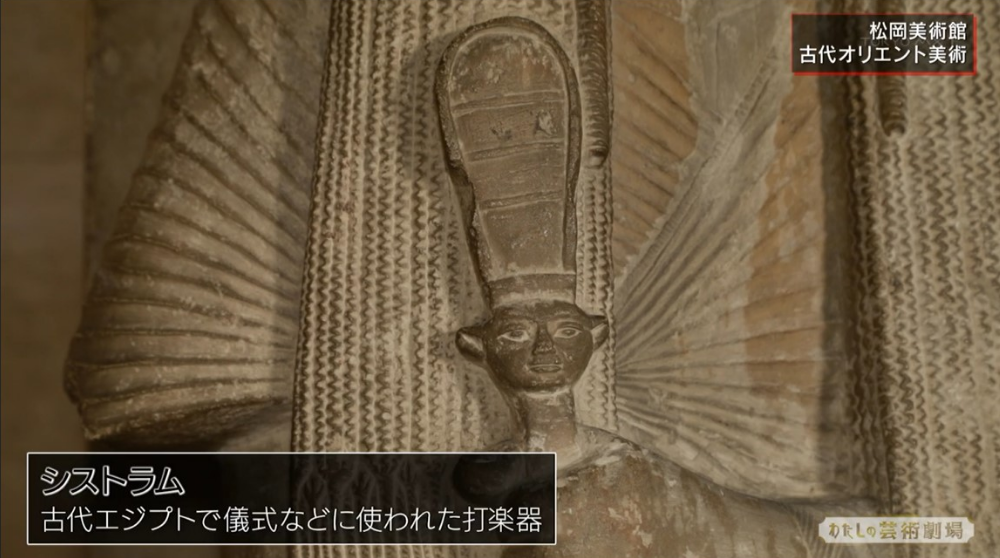

片桐が「これは何を持っているんですか?」と注視したのは「シストラム」という楽器。

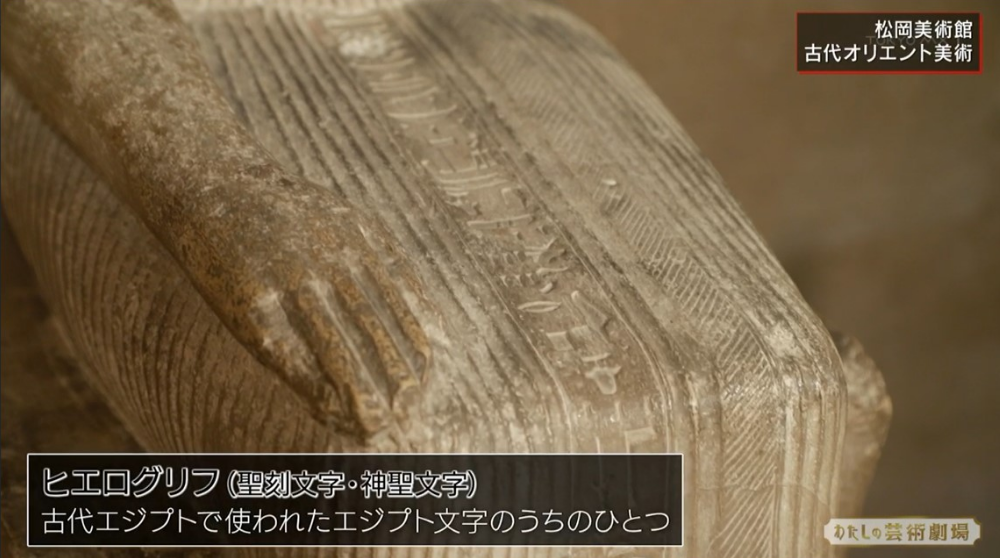

また、洋服も特徴的で、前面には古代エジプトで使われたエジプト文字のひとつ「ヒエログリフ」が。そこにはパン、ビール、ワイン、牛、鳥、清めの水など厳選された聖なるものやエネヘイの名前などが書かれています。

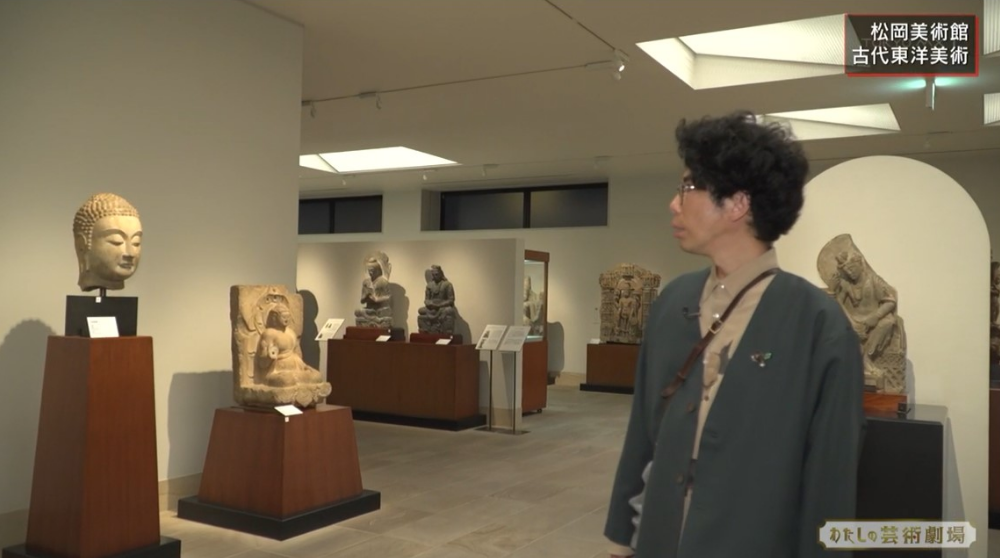

◆国宝の源流となった古代東洋彫刻も

古代オリエント美術に続き、古代東洋彫刻が展示された部屋に入るなり「こちらは石造ですか、すごい…」と思わず息を呑む片桐。そこには松岡が集めた古代アジアの彫像が数多く展示されています。

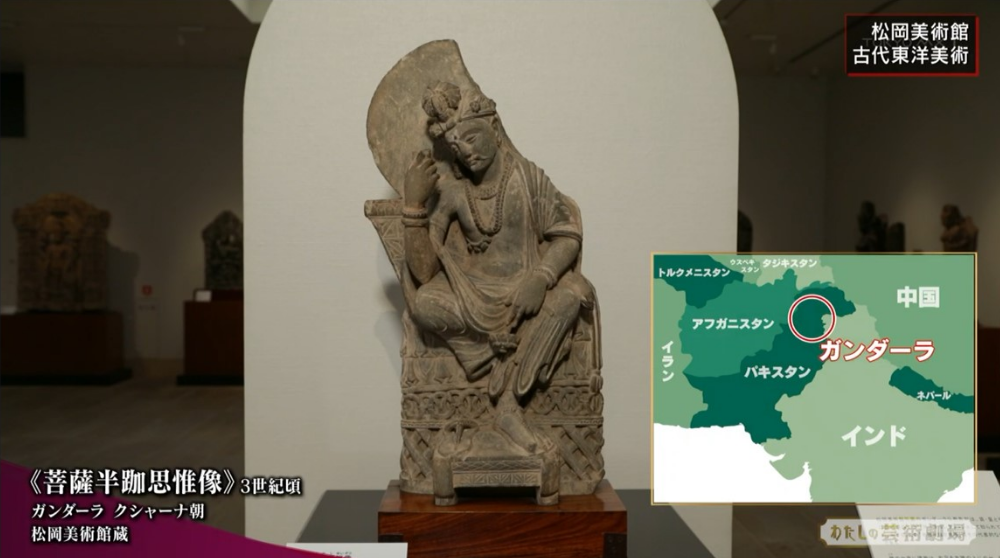

そのひとつが「菩薩半跏思惟像」(3世紀頃)。これは初めて仏像が作られた現在のパキスタンに位置するガンダーラで作られたもので、国宝である京都・広隆寺の「弥勒菩薩半跏思惟像」の源流と言われています。

当時、アレキサンダー大王が東方に遠征し、西洋と東洋の文化が交わった「ヘレニズム文化」が生まれ、仏教彫刻とギリシア彫刻の双方に大きな影響を及ぼします。片桐が「ヨーロッパのギリシアの彫刻の影響なんですね、アゴが“シュン”としていて、鼻も高い」と言うように、本作にもそれは如実に。

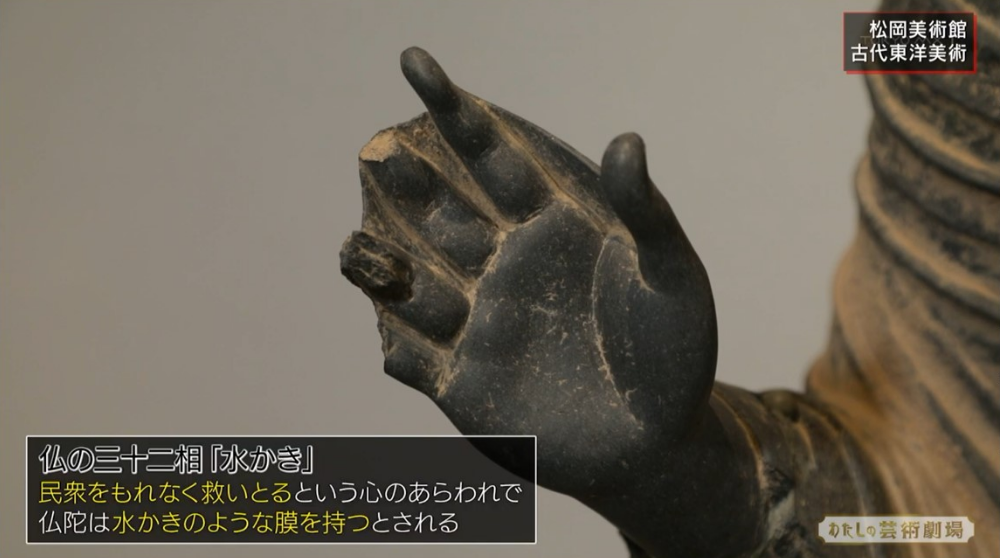

ガンダーラ仏教彫刻を代表する「仏陀立像」(3世紀頃)も展示。

その右手には仏の三十二相のひとつであり、民衆をもれなく救いとるという心のあらわれとされる「水かき」もはっきりと刻まれています。

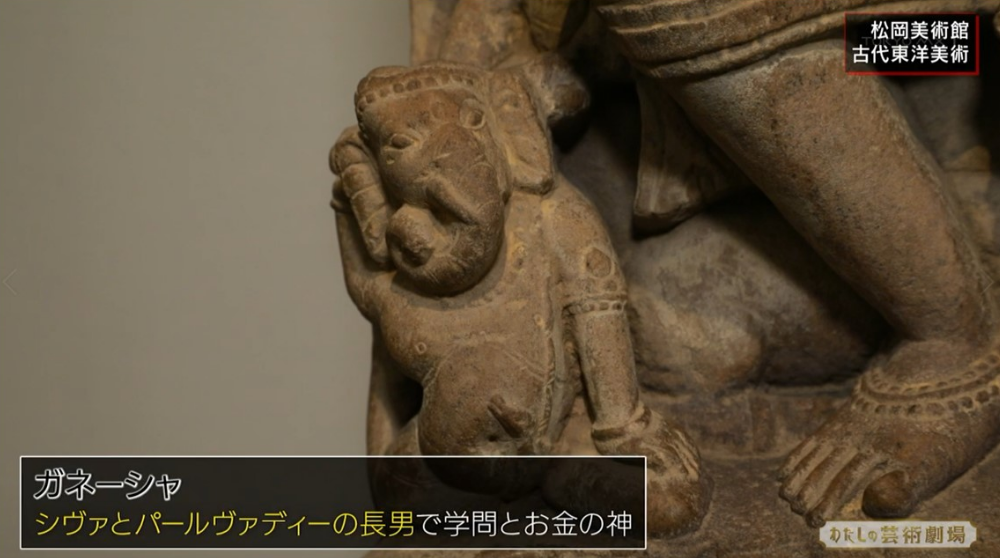

そして、一風変わってヒンドゥー教の神様夫婦が題材となった「シヴァとパールヴァディー」(9~10世紀頃)を前に、片桐は「これはすごい」と感嘆。

ヒンドゥー教の像は、溢れる躍動感が特徴で、さらには物語性も兼ね備えており、そのため夫婦の周りには多くの神々が彫られています。

なかでも左下に刻まれているのが、シヴァとパールヴァディーの長男にして学問とお金の神でゾウの頭をしている「ガネーシャ」。

片桐は「聞いたことあります! よくお土産にありますよね。学問とお金の神だからお土産になるんでしょうね。商売繁盛、招き猫のように」と納得。ガネーシャはインドでも庶民に人気のある神様だそうです。

◆印象派の巨匠や日本で人気のフランス人女性作家の作品も

今回、片桐が伺った際に行われていたのは「松岡コレクション めぐりあうものたち Vol.2」なる展覧会で、西洋画に関しては東洋の香りのする作品を展示。まず鑑賞したのは、19世紀に活躍したオランダの画家、ヨン・フレデリック・ピーター・ポルティーリエの「オリエントの少女像」(油彩・厚紙)です。

彼は王侯貴族の肖像画を得意とし、フランスやベルギー、アメリカでも人気を博し、この作品のように、どこの国の人なのか特定できない作品を数多く制作。本作は装飾品やターバン、衣装、至るところに東洋の香りが漂い、それらが細かく描かれた大変美しい作品で、片桐は「刺繍の感じとか宝飾品の描き分けがすごいですよね」とうっとり。

印象派の巨匠も、若かりし日に東洋の影響が香る作品を制作していました。それは、クロード・モネが27歳のときに描いた「サン=タドレスの断崖」(1867年 油彩・カンヴァス)です。

片桐は一見して「これはモネですか!? 我々が知っているモネ感がまだない! モネも最初はこういう作品を描いていたんですね……」と驚き、思わず見入ります。

当時の風景画は、水平線や地平線が画面と並行に描かれることが当たり前で、斜めに切られるようなものはそれほどなかったと黒川副館長。しかし、モネは本作で崖を大胆に斜めに描写。日本の浮世絵も画面を斜めに切るものが多く、黒川副館長はその影響があったことを慮ると、片桐も「これは完全に対角線。そこが西洋と東洋の出会いですね」と共感。

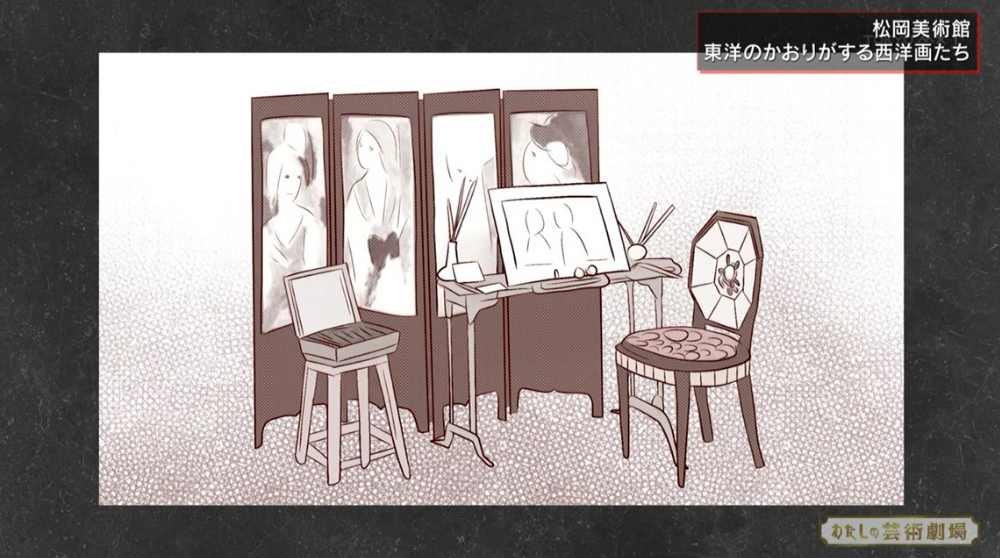

続いては、日本でも人気のフランスの女性画家マリー・ローランサンの作品「帽子をかぶった少女」(1924年頃 油彩・カンヴァス)。

本作を見るなり片桐は「縦に長い!」とその特徴を指摘。黒川副館長によると、これは日本の屏風さながらの4面衝立の1面。

マリー・ローランサンは日本に深く傾倒し、それは自身の著書のなかで「清少納言は、17世紀の貴婦人にそっくり」と書くほどで、この衝立も日本の屏風のように仕立てて作ったのではないかと考えられているそうです。

紀元前の名品から近代の西洋画まで錚々たる松岡コレクションを体感した片桐は、「木棺から始まりガンダーラの仏像、ヒンドゥー教の仏像を見て、西洋画なのに東洋の香りがするものまで、松岡さんが自分の審美眼を頼りに集めた作品の数々だけを見せていただくというのは、贅沢ですね」と感想を述べます。

そして、「自分の目を信じて作品を集め続けた松岡清次郎、そしてその作品を今も見せてくれる松岡美術館、素晴らしい!」と称賛し、美に情熱を燃やし続けた稀代の蒐集家に拍手を贈っていました。

◆今日のアンコールは、エミール=アントワーヌ・ブールデルの「ペネロープ」

松岡美術館の展示作品のなかで、今回のストーリーに入らなかったもののなかから黒川副館長がぜひ見てほしい作品を紹介する「今日のアンコール」。黒川さんが選んだのはエミール=アントワーヌ・ブールデルの「ペネロープ」(1912年)です。

本作を選んだ理由のひとつは、同館の創設者・松岡清次郎は晩年、野外彫刻美術館を設立すべく海外で大型作品を大量に購入したものの、それらを荷解きすることなく亡くなってしまったから。そして、もうひとつは、本作が同館で来場者を最初に迎える作品だから。基本的に常設物の配置は昔から変わらないそうで、黒川副館長は「いつお越しいただいてもみなさんを迎えているのが、この『ペネロープ』です」とその理由を語りました。

最後は、ミュージアムショップへ。定番のポストカードがズラリと並び、「(価格が)100円というのは相当安いですね!」と笑顔をのぞかせながら商品を物色。

今回は紹介しきれなかった古代中国の青銅器のポストカードを手に「これはたまらないですね!」と片桐。さらには美術館オリジナルのスケッチブック、そして冒頭の「彩色木棺」に描かれたものがデザインされた絵画にも興味津々。「素敵ですね~」と目を輝かせていました。

※開館状況は、松岡美術館の公式サイトでご確認ください。

<番組概要>

番組名:わたしの芸術劇場

放送日時:毎週金曜 21:25~21:54、毎週日曜 12:00~12:25<TOKYO MX1>、毎週日曜 8:00~8:25<TOKYO MX2>

「エムキャス」でも同時配信

出演者:片桐仁

番組Webサイト:https://s.mxtv.jp/variety/geijutsu_gekijou/