TOKYO MX(地上波9ch)朝の報道・情報生番組「堀潤モーニングFLAG」(毎週月~金曜7:00~)。「モニフラZ議会」では、気候変動にも影響を及ぼす食品ロスに対し、関心を高めるために必要なことについて、イギリスで加速する賞味期限の表示廃止などの事例も見ながら、Z世代の論客が議論しました。

◆イギリスでは賞味期限廃止の動きが加速

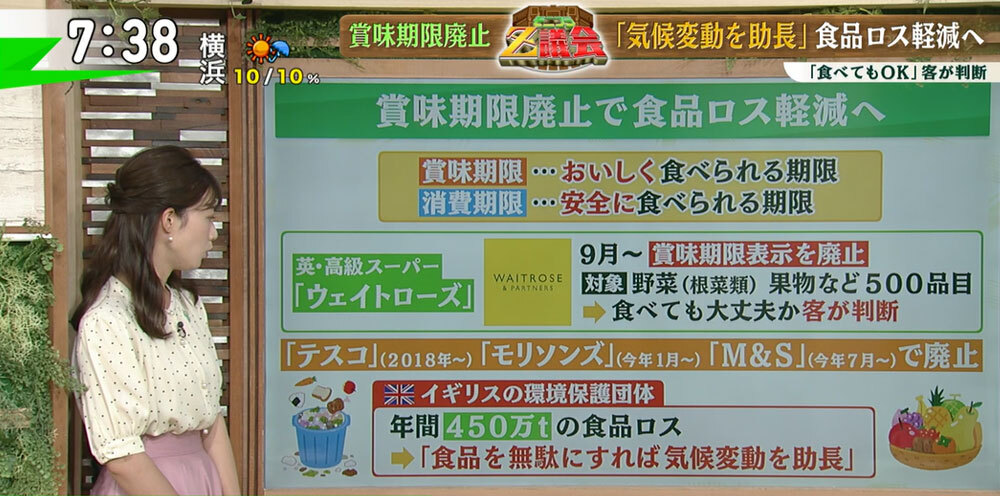

イギリスの高級スーパー「ウェイトローズ」では、9月から賞味期限(おいしく食べられる期限)の表示を廃止。その対象は野菜(根菜類)や果物など500品目で、食べても大丈夫かの安全性については消費者の判断に委ねるとしています。

その他の大手スーパーでもすでに賞味期限の表示を廃止しており、イギリスでは食品ロス対策で賞味期限廃止の動きが加速。イギリスの環境保護団体は、国内で年間450万トンの食品ロスが出ているとして「食品を無駄にすれば気候変動を助長する」と伝えています。

そんななか、世界では毎年、生産量の3分の1が廃棄され、その際に排出される温室効果ガスは、気候変動にも大きな影響を与えています。

食文化研究家で株式会社食の会 代表取締役の長内あや愛さんは「作り手としては美味しいときに食べてもらいたいし、消費者としても美味しいときに食べたい」と生産者と消費者、双方の気持ちを代弁しつつ、「食文化研究家としては、賞味期限が切れていても『食べられるなら、食べましょう』とはとても言えない」と複雑な心境を吐露。

その上で「食の安全性を考えても消費期限(安全に食べられる期限)は必要であり、『賞味期限が過ぎて美味しくなくてもフードロスのために食べましょう』と言っても(日本では)そう簡単に普及しないと思う」と率直な思いを述べます。

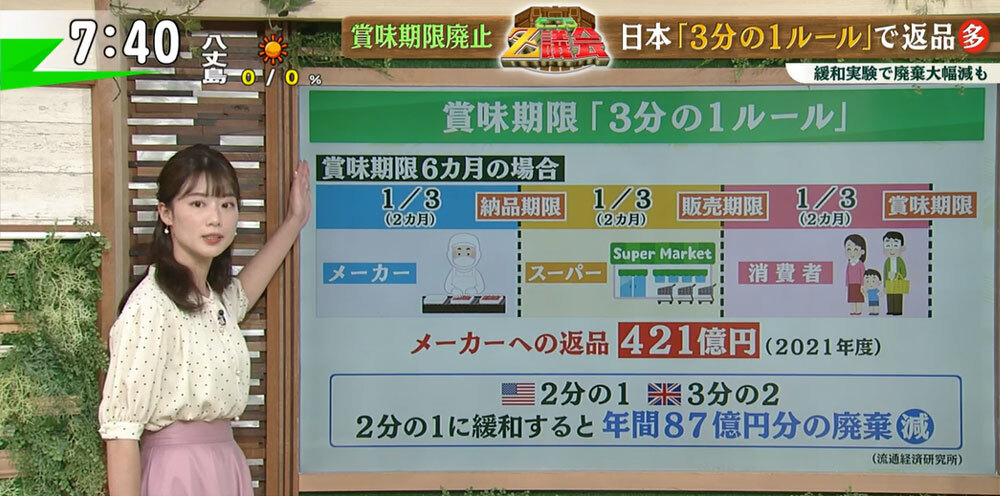

賞味期限に関して、日本では「3分の1ルール」というものがあります。例えば賞味期限が6ヵ月のものの場合、その3分の1(2ヵ月)の間にメーカーはスーパーなどに納品しなければならない納品期限があります。仕入れたスーパーなどは、そこから3分の1にあたる2ヵ月以内に販売しなくてはいけない販売期限があります。

そして、そこまでに販売できなければ廃棄されたり、スーパーからメーカーに返品されたりする流れとなっており、2021年度のメーカーへの返品の総額は、421億円にも及びます。

一方、アメリカでは納品期限が2分の1、イギリスでは3分の2となっており、そうすることで食べられるけれども廃棄されてしまう食材を減らしています。日本でもアメリカ同様に、納品期限を2分の1に緩和した場合、年間で87億円分の廃棄を減らせるという実証実験もあります。

Fridays For Future Tokyoオーガナイザーの黒部睦さんは、気候変動のことを考えると賞味期限表示は廃止したほうが良いものの、「日本は食の安全性や美味しく食べるということから離れるのは難しいと思う」と見解を示します。

そして、現在定められている期限を延ばして少しでも廃棄量を減らしたり、廃棄物を例えば家畜用にするなど他の方法で活用したり、さまざまな工夫で改善していくほうが「日本には合っているのでは」と提案。廃棄にしても燃やすのではなく「コンポストで土に還すとか、そういう仕組みがもっとできたら」と期待します。

アフリカの紛争問題を研究する東大院生の阿部将貴さんは「生産日(製造年月日)記載の義務化」を提案。

生産日を伝えることを前提に「あとは消費者が勝手に判断すればいい」と言い、メーカーも早く出荷した分だけ消費者が持てる時間が長くなるため「努力した人が報われやすいと思う」と考えを述べます。

食の専門家である長内さんは生産日の記載については共感していましたが、「やはり私は賞味期限・消費期限はあるべき」と主張。なぜなら目安がないと一般の人に賞味期限を正確に判断するのは困難だから。

ここでキャスターの堀潤は、生産日を記載すると消費者としてはより新しいものを求めてしまいがちで、そのマインドをいかに変えるのか苦慮していると、阿部さんは「最近は“手前取り”の協力を求めるなど、フードロス削減に繋がれば賛同してくれる人はいる。新鮮なものは需要があるので高く売るなど価格に反映すればいい。そうしたことも含めて消費者が判断できるのが一番いい」と対策を提案。

また、長内さんからは「食品ロス 消費者に委ねられすぎ」との意見が。長内さん曰く、現在のフードロスの割合は家庭が53%、事業系が47%で「そもそも自分たち消費者がスーパーで何を買うかで緩和されるような量じゃない」ともはや個人でできることには限界があると主張。「事業者も変えないといけないし、消費者庁もやっていかないといけない。フードロスは消費者に委ねられすぎていると思う」と持論を述べます。

なお、街の人は賞味期限を意識しているのか聞いてみると「賞味期限が1日過ぎていて数時間後にお腹が痛くなった」(34歳 男性)、「購入時に賞味期限を見てしまう」(19歳 男性)、「賞味期限は気にしないが消費期限は気にする」(23歳 女性)、「賞味期限が2~3日過ぎたくらいなら食べる」(20歳 男性)など、さまざまな意見が寄せられました。

◆食品ロスに関して、意識を改善していくために

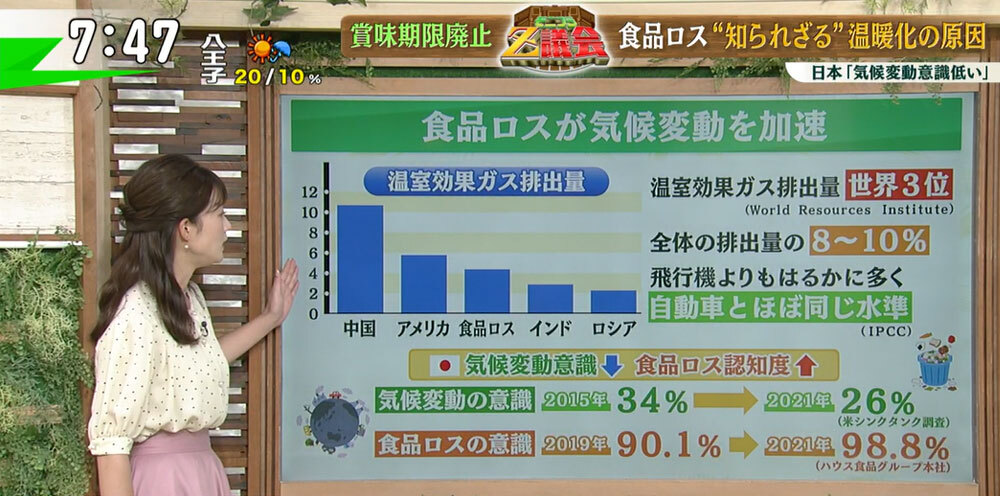

現在、世界の温室効果ガスの排出量は、世界の食品ロス分を国に見立てた場合、中国、アメリカに続き世界第3位。そして、分野別の温室効果ガスの排出量で、食品ロスは全体の8~10%にあたり、これは飛行機よりも多く、自動車とほぼ同じ水準になるということです。

また、日本国内では気候変動の意識は2015年と比べて下がっているものの、食品ロスへの意識は2019年よりも上昇。

この結果に黒部さんは「身近さはすごく大事だと思った」と食の問題は誰もが日々隣り合わせだからこそ意識していると推察。そして、「(気候変動も食品ロス同様)もっと意識が上がってもいいのに」と悔やみ、今後は食品ロスの取り組みに気候変動の情報も織り交ぜ、より大きく広がっていくことを望みます。

一方、阿部さんは「食品ロスに含まれているかは定かではないが」と前置きし、食品規格に関する問題に言及。「先進国では、例えば野菜など生産時に“規格外品”がたくさん出る。これは途上国の1.5倍ぐらいある」と話します。なぜなら、途上国のほうが規格が広いためロスが少ないのに対し、先進国、特に日本ではしっかりとした形の野菜の需要が高いため、その分ロスになるものも多いとし、「そういったところの意識改革も併せて行うことで食品ロス全体の問題が捉えられると思う」と指摘。

規格の問題について、長内さんは「高級な飲食店になると、曲がった野菜は出せない、高い料金をいただいているので美しさも大事といったことはある」と説明。ただ、家庭などでは曲がったものなど規格外のものでもいいという声も多く、全てがそういうわけではありません。しかしながら「売っているものが真っ直ぐなものなので、曲がったものは買おうと思わないと買えない現状がある」と流通面の問題を補足します。

過去に祖父母が農家を営んでいたというキャスターの田中陽南からも「品質が疑われてしまうので“曲がったものは出さない”という農家の意識もあるのかなと思う」との声が。

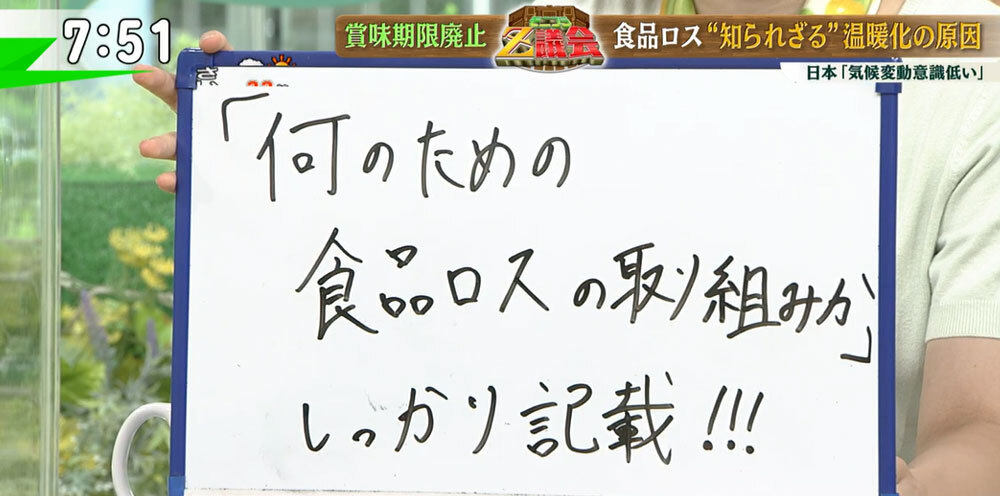

この日のZ議会を代表し、黒部さんが提言を発表。それは「『何のための食品ロスの取り組みか』しっかり記載」。

手前取りの効果、そしてどうすれば廃棄量が減るのか、気候変動に繋がるのかなど具体的な情報を伝えることが大事と黒部さん。「何のためにやっているのか、どういう効果があるのかなどを(商品に)表示したり、報道したりする機会を増やしていくことが、意識の改善、変化に繋がると思う」と訴えます。

阿部さんは黒部さんの提言に同意しつつ、実際にスーパーや小売店などがこれを遂行し、ロスがどれぐらい減ったのかを発表することに期待します。そして、「ロスが減ると廃棄率が下がるから利益率は上がる。ビジネス的にも上手くいくというモデルをひとつ作れば、全国に広まっていくと思う。ぜひ大手スーパーにも考えてもらいたい」と強調。

長内さんは「気候変動に対して、身近で対応できるのが食の視点」と食の重要性を改めて訴えつつ、「気候変動と食品ロスが密接に関わっていることを話せる当事者がいないことが問題。誰が発信するのか、話す人がいないから密接に繋がっていない」と問題点を提示。そして、現状での打開策として「お店側が仕組みとして出す、お店・事業者が発信することが一番いいのかなと思う」と話していました。

※この番組の記事一覧を見る

<番組概要>

番組名:堀潤モーニングFLAG

放送日時:毎週月~金曜 7:00~8:00 「エムキャス」でも同時配信

キャスター:堀潤(ジャーナリスト)、田中陽南(TOKYO MX)

番組Webサイト:https://s.mxtv.jp/variety/morning_flag/

番組Twitter:@morning_flag