日経平均株価が上がり続けています。新型コロナウイルスの影響などで2020年3月には株価は1万6000円台まで急落しました。ところが今年2月15日、30年半ぶりに3万円台に回復し、高値が続いています。この株価上昇の背景には何があるのか、生活にはどのような影響があるのか、まとめました。日本経済新聞社で要職を歴任し、政・官・財を幅広く取材している経済ジャーナリストの磯山友幸さんによる解説も合わせて動画でご覧ください。

そもそも「日経平均株価」とは、東京証券取引所の1部上場企業およそ2000社のうち、選ばれた225銘柄の株価の平均を採ったもので、「日経」の名の通り、日本経済新聞社が銘柄を選定しています。あくまで株価の平均値なので「値がさ株」と呼ばれる1株当たりの価格が高い、例えばユニクロを運営するファーストリテイリングやソフトバンクといった銘柄の影響を受けやすいといわれています。

株価上昇の要因を4つ挙げると、まず1つ目は、コロナの経済対策として「世界中でお金をどんどん発行している」状態だということが挙げられます。要因の2つ目は、1人に10万円の定額給付金や失業手当、休業補償など「積極的な経済政策」の結果、お金が配られている点です。3つ目の要因として、お金がどんどん発行されていることでお金の価値が下がる「インフレを警戒する」人が増え、現金ではなく株式や宝石などに資産を替える動きが高まっていることが挙げられます。そして4つ目の要因として「スマホ投資家」と呼ばれる人たちの増加が挙げられます。Tポイントなどを利用して少額から投資を始めるアプリが登場したことで株式市場により多くの資金が流入している現象を担っているのがスマホ投資家です。

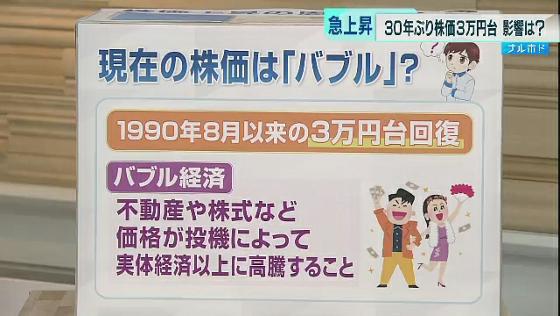

このように株価上昇の要因はいくつかありますが、急激な株価上昇のスピードから「現在の株価はバブルなのではないか」という疑問が頭に浮かぶ人も多いかもしれません。

今回は1990年8月以来の3万円台の回復ですが、1990年当時というのはバブル経済の終焉(しゅうえん)の時期でした。バブル経済とは「不動産や株式などの価格が投機によって実体経済以上に高騰すること」です。磯山さんは「30年前のバブル当時は、景気が過熱したことで株式にお金が回り、また景気が良くなるという循環だった。今回の株価上昇の要因とは明らかに違う」と見ています。

では、株価の上昇で私たちの身近な生活にはどのような影響があるのでしょうか。

まず考えられる恩恵は「年金制度の安定」です。日本は公的年金の積立金の25%を国内株式で運用しているため、株価が上がれば積立金が増え、予定していた年金がもらえなくなるということはなくなります。また、個人で積み立てている個人年金は、受け取れる年金額が増えます。また、最近は自社の株価と連動して報酬をもらえるという企業も増えているため、株価が上昇した企業では「賃金のアップも期待できる」といえます。そして、株価が上がれば、企業が社債を発行したり新株発行によって「資金調達がしやすくなる」状態となります。企業が資金調達をしやすくなれば新しい商品やサービスが生まれるかもしれません。

株価が高騰している状況に、株を始めてみようという人がいるかもしれません。磯山さんは「株式投資の鉄則は、自分の持つ資産の一部しか投資しないこと。たとえ全部が消えてなくなったとしても生活が揺らがないという範囲でしか投資をしてはならない」と指摘します。その一方で「ただ、将来のことを考えると、長期的な資産の形成のためには株式は優位だというのも事実」と話します。安易に「一獲千金」のような動機で株を始めるのは慎重になった方がいいようです。